Мода и стиль после Первой мировой войны

В период с 1919 по 1923 год продолжается поиск и формирование костюма. Хотя в это время и не было чётко выраженного стиля, всё же, данный период представляет интерес своей конструкцией кроя и формой моделей. В конце периода начинает формироваться стиль А-ля-гарсон (La Garconne).

Война закончилась, люди постепенно начинали понимать, что они остались живы, и жизнь продолжается, а о трагедии, принесённой войной, лишь напоминали те, кто остался искалеченным душой или телом. Оставшиеся в живых уже не хотели замечать вокруг себя ничего того, что заставляет думать, разве кроме тех поэтов, которые всегда замечают вокруг себя всё и вся…

«Я думаю:

Как прекрасна Земля,

И на ней человек,

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек!

И сколько зарытых в ямах!

И сколько зароют ещё. » (С. Есенин)

Но в большинстве своём люди хотели просто наслаждаться жизнью во всех её проявлениях, появилась неудержимая жажда веселиться, танцевать до утра, пить, есть, тратить деньги, и наконец, просто орать и вопить, что ты жив …

А мода? Мода, как время, идёт своим чередом, замечая вокруг все дела человеческие, все детали, ошибки и недоразумения…

Первая мировая война закончилась. В костюмах, которые носили во время войны, было видно влияние мундира. Изменения в моде происходили постепенно. В начале этого периода женщины решили достать свои довоенные платья, и мода попыталась вернуться: обозначилось удлинение платьев, пояс, который был обязательным на военных мундирах, приподнял линию талии чуть выше естественной, объём вокруг бёдер увеличился, силуэт был подобием «веретена».

На страницах журналов мод даже мелькают те же модели, которые были в довоенном стиле. Но это продержалось короткое время. Длина платьев становилась всё короче, объём расширялся посредством применения поперечных оборок, мягких свободных поясов, сборчатых басок, туник. Популярны были драпировки, мягкие складчатые кушаки, пелерины, жакеты с многоярусными басками.

Вместе с тем Париж в 1919 – 1923 гг. представлял собой огромную толпу людей разного цвета кожи, национальностей и одежды. И толпа, как наводнение, всё прибывала и прибывала. Много было выходцев из Польши, Литвы, Украины, России, которые перемешивались с толпой японцев, китайцев, аргентинцев, испанцев. Париж выглядел театральной сценой, на которой происходит маскарад.

Французский живописец и скульптор Фернан Леже, который в это время примыкает к новому направлению, кубизму, писал об этом маскараде: «Странное зрелище представляло собой собрание человеческих особей, включавшее в себя представителей практически всех стран земного шара. Покрой, цвет, форма одежды дополняли необычность сей картины, немного напоминавшей спектакль мюзик-холла…».

Мода начинает увлекаться экзотикой, и тому способствовало не только появление японцев и китайцев, но и Русский балет, принёсший с собой фантастический ориентализм, национальные традиции Востока, культуру Древнего Египта и Африки, русские национальные мотивы. Кимоно, восточные вышивки можно было увидеть не только в вечерних туалетах, но и в ночных пижамах, халатах, предназначенных для чаепития.

Значительное влияние оказала на моду русская иммиграция, оказавшаяся волею судьбы за пределами своей Родины. Ожесточённая война в масштабах всей огромной России явилась итогом раскола российского общества, приведшего к революциям и падению монархии. Многие думали, что уезжают на короткое время, а оказалось – навсегда.

Крупнейшие парижские дома моды считали за честь принять на работу русских манекенщиц, которые имели высокое происхождение, обладали великолепными манерами, элегантностью и вкусом, и кроме этого, исключительной внешностью. Некоторые из русских эмигрантов открывали свои дома моды. Париж увидел русские вышивки, аппликации, мережки, шитьё бисером, красоту русского меха, как носить который, могли показать только русские красавицы.

В парижских журналах появляются модели с элементами русской национальной одежды. В специальных изданиях для портных помещают конструкции кроя русских костюмов. Например, костюм с длинным, чуть ниже колен полуприлегающим жакетом с асимметричной застёжкой, воротником-стойкой и юбкой, чуть расширенной книзу.

Кроме русского стиля, в это время распространённым был и венгерский стиль, особенно верхняя одежда. Строгий прямой крой пальто с боковыми разрезами и втачными рукавами, оканчивающимися фигурными манжетами. Особенностью является длинная и глубокая пройма, доходящая почти до линии бёдер и напоминающая кимоно.

Разворачивает свою деятельность Шанель, создаёт яркие модели Мадлен Вионне, пытается вернуться Поль Пуаре.

Мода 1919 – 1923гг. была поиском новых средств выражения и нового образа. В этот период больше проявляется крой с «обвислым» силуэтом – блузки на плечах висели свободно, часто они были навыпуск, свисали с множеством оборок юбки, висели короткие и широкие рукава, шлейфы, шали и платки. Одежда была просторной настолько, что полностью маскировала очертания фигуры и создавала эффект «вешалки». Этот эффект ещё более усиливался применением мягких тканей.

Мода развивалась неспешно, постепенно округлые и объёмные формы уходят, исчезают баски и туники, двойные юбки и сборки, силуэт сужается книзу или становится более прямым, талия опускается на линию бёдер. Многие творения были тогда провозвестниками нового рубашечного стиля (robe de chemise).

Мода начинает упрощаться. Среди модельеров были попытки остановить процесс упрощения моды, но он оказался необратим. Начинает закладываться новый стиль А-ля-гарсон. В 1922 году Жан Пату создаёт платья, форма которых является завтрашним днём моды. Мода готовилась к следующему периоду – А la garconne

Ретро. Мода и стиль после Первой мировой войны

В период с 1919 по 1923 год продолжается поиск и формирование костюма. Хотя в это время и не было чётко выраженного стиля, всё же, данный период представляет интерес своей конструкцией кроя и формой моделей. В конце периода начинает формироваться стиль А-ля-гарсон (La Garconne).

Война закончилась, люди постепенно начинали понимать, что они остались живы, и жизнь продолжается, а о трагедии, принесённой войной, лишь напоминали те, кто остался искалеченным душой или телом. Оставшиеся в живых уже не хотели замечать вокруг себя ничего того, что заставляет думать, разве кроме тех поэтов, которые всегда замечают вокруг себя всё и вся…

«Я думаю:

Как прекрасна Земля,

И на ней человек,

И сколько с войной несчастных

Уродов теперь и калек!

И сколько зарытых в ямах!

И сколько зароют ещё. » (С. Есенин)

Но в большинстве своём люди хотели просто наслаждаться жизнью во всех её проявлениях, появилась неудержимая жажда веселиться, танцевать до утра, пить, есть, тратить деньги, и наконец, просто орать и вопить, что ты жив …

А мода? Мода, как время, идёт своим чередом, замечая вокруг все дела человеческие, все детали, ошибки и недоразумения…

Первая мировая война закончилась. В костюмах, которые носили во время войны, было видно влияние мундира.

На страницах журналов мод даже мелькают те же модели, которые были в довоенном стиле. Но это продержалось короткое время. Длина платьев становилась всё короче, объём расширялся посредством применения поперечных оборок, мягких свободных поясов, сборчатых басок, туник. Популярны были драпировки, мягкие складчатые кушаки, пелерины, жакеты с многоярусными басками.

Вместе с тем Париж в 1919 – 1923 гг. представлял собой огромную толпу людей разного цвета кожи, национальностей и одежды. И толпа, как наводнение, всё прибывала и прибывала. Много было выходцев из Польши, Литвы, Украины, России, которые перемешивались с толпой японцев, китайцев, аргентинцев, испанцев. Париж выглядел театральной сценой, на которой происходит маскарад.

Французский живописец и скульптор Фернан Леже, который в это время примыкает к новому направлению, кубизму, писал об этом маскараде: «Странное зрелище представляло собой собрание человеческих особей, включавшее в себя представителей практически всех стран земного шара. Покрой, цвет, форма одежды дополняли необычность сей картины, немного напоминавшей спектакль мюзик-холла…».

Мода начинает увлекаться экзотикой, и тому способствовало не только появление японцев и китайцев, но и Русский балет, принёсший с собой фантастический ориентализм, национальные традиции Востока, культуру Древнего Египта и Африки, русские национальные мотивы. Кимоно, восточные вышивки можно было увидеть не только в вечерних туалетах, но и в ночных пижамах, халатах, предназначенных для чаепития.

Значительное влияние оказала на моду русская иммиграция, оказавшаяся волею судьбы за пределами своей Родины. Ожесточённая война в масштабах всей огромной России явилась итогом раскола российского общества, приведшего к революциям и падению монархии. Многие думали, что уезжают на короткое время, а оказалось – навсегда.

Крупнейшие парижские дома моды считали за честь принять на работу русских манекенщиц, которые имели высокое происхождение, обладали великолепными манерами, элегантностью и вкусом, и кроме этого, исключительной внешностью. Некоторые из русских эмигрантов открывали свои дома моды. Париж увидел русские вышивки, аппликации, мережки, шитьё бисером, красоту русского меха, как носить который, могли показать только русские красавицы.

В парижских журналах появляются модели с элементами русской национальной одежды. В специальных изданиях для портных помещают конструкции кроя русских костюмов. Например, костюм с длинным, чуть ниже колен полуприлегающим жакетом с асимметричной застёжкой, воротником-стойкой и юбкой, чуть расширенной книзу.

Кроме русского стиля, в это время распространённым был и венгерский стиль, особенно верхняя одежда. Строгий прямой крой пальто с боковыми разрезами и втачными рукавами, оканчивающимися фигурными манжетами. Особенностью является длинная и глубокая пройма, доходящая почти до линии бёдер и напоминающая кимоно.

Разворачивает свою деятельность Шанель, создаёт яркие модели Мадлен Вионне, пытается вернуться Поль Пуаре.

Мода 1919 – 1923гг. была поиском новых средств выражения и нового образа. В этот период больше проявляется крой с «обвислым» силуэтом – блузки на плечах висели свободно, часто они были навыпуск, свисали с множеством оборок юбки, висели короткие и широкие рукава, шлейфы, шали и платки. Одежда была просторной настолько, что полностью маскировала очертания фигуры и создавала эффект «вешалки». Этот эффект ещё более усиливался применением мягких тканей.

Мода развивалась неспешно, постепенно округлые и объёмные формы уходят, исчезают баски и туники, двойные юбки и сборки, силуэт сужается книзу или становится более прямым, талия опускается на линию бёдер. Многие творения были тогда провозвестниками нового рубашечного стиля (robe de chemise).

Мода начинает упрощаться. Среди модельеров были попытки остановить процесс упрощения моды, но он оказался необратим. Начинает закладываться новый стиль А-ля-гарсон. В 1922 году Жан Пату создаёт платья, форма которых является завтрашним днём моды. Мода готовилась к следующему периоду – А la garconne.

Конкурс красоты в США 1921 год

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рождение моды XX века

Изменения в одежде во время Первой мировой войны

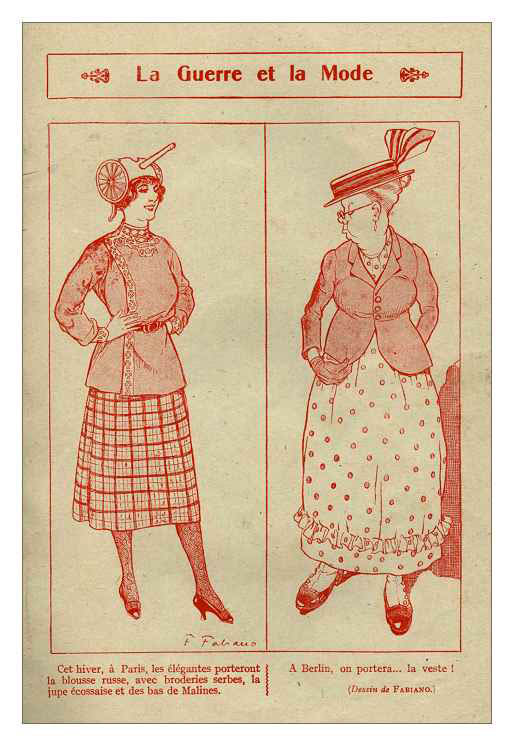

Реформы П. Пуаре предвосхитили моду XX в., однако радикальные перемены в массовой моде произошли во время Первой мировой войны (1914—1918). После убийства эрцгерцога Фердинанда 28 июля 1914 г. в Сараево Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Германия 1 августа объявила войну России, 3 августа — Франции, затем в войну вступили Великобритания, Италия, Япония, Турция и Болгария, в апреле 1917 г. — США. Война стала поворотным моментом в новейшей истории, изменив не только политическую карту Европы, но и образ жизни. Впервые использовали новую технику — танки, бронемашины, подводные лодки и авиацию, а также химическое оружие (под Ипром и Верденом), впервые военные самолеты бомбили города. Во время войны погибло 10 млн человек, более 20 млн было ранено. Большинство мужчин в воевавших странах надели военную форму (было мобилизовано 74 млн человек), защитный цвет хаки стал символом войны. Униформа оказала влияние не только на гражданский костюм того времени, но и на моду XX в. в целом — многие элементы военного обмундирования превратились в повседневную одежду.

Тревоги и лишения военного времени затронули всех, и пока мужчины воевали под Верденом и в Галиции, женщины в тылу были вынуждены заменить мужчин, ушедших на фронт. Впервые в истории женщины ощутили себя по-настоящему нужными членами общества — они пошли работать в госпитали, на фабрики и военные заводы, служили кондукторами, водителями трамваев и почтальонами. Дамы высшего общества активно занялись благотворительностью, становясь сестрами милосердия, а бывшие горничные шли работать на военные заводы, где платили больше и выдавали спецодежду. Впервые женщины надели униформу: рабочие заводов — комбинезоны, почтальоны и кондукторы — укороченные расширенные юбки с форменными куртками и фуражки, сестры милосердия — белые или серые халаты и белые косынки с красными крестами (для Красного Креста униформу разработал Дж. Редферн) (рис. 3.1).

Активная жизнь, полная лишений (не хватало продовольствия, топлива, тканей), требовала более удобной одежды. Именно во время Первой мировой войны сложился костюм, который женщины будут носить в XX в.: укоротились юбки, исчезли корсеты и «хромающие» юбки, сложные прически и большие шляпы. Появились функциональные детали, заимствованные из форменной одежды, — отложные воротники, как у френчей, высокие «стойки авиатора», накладные карманы, а привычные для женской моды начала века отделки (вышивка, аппликация, кружево) почти исчезли из повседневной одежды.

Рис. 3. 7. Женская униформа времен Первой мировой войны. Кондуктор автобуса в Лондоне, 1917 г.

Из-за нехватки мыла и эпидемии тифа пришлось коротко остричь волосы. Практически все предприятия выполняли военные заказы, поэтому для гражданского населения не хватало тканей, обуви и т.п. Многие переделывали военную форму — издавались специальные брошюры с советами, как сшить из шинели модное пальто или жакет (рис. 3.2).

Самой распространенной женской одеждой времен Первой мировой войны были костюм (расширенная юбка с застежкой спереди, мешковатый жакет с накладными карманами, отложным воротником или «стойкой авиатора») и «универсальное» платье из практичной ткани (черного, серого, коричневого или синего цвета) с белым отложным воротником. Такое «платье на все случаи» можно было носить целый день, не переодеваясь несколько раз, как это было принято до войны. Так как теперь рядом не было никого, кто помог бы женщине одеться (ни мужчины, ни горничной), застежки в женской одежде стали делать только спереди.

В моду вошел трикотаж ручной вязки — жакеты, кардиганы, джемперы, шарфы, шапки и т.п. Распространились и другие мужские элементы костюма — гетры, фетровые шляпы, кашне. Упрощению подверглось и нижнее белье. Корсеты окончательно уступили место бюстгальтерам и поясам для чулок. В 1913 г. Мэри Фелпс Джекобе выпустила в США простейшую конструкцию мягкого бюстгальтера без спинки (патент 1915 г.), который могла сшить самостоятельно любая женщина. Отказ от корсета привел к распространению мешковатых платьев и жакетов, которые напоминали костюм суфражисток начала века.

Высокая мода была вынуждена приспосабливаться к условиям военного времени. Властитель довоенной моды П. Пуаре выполнял военные заказы. Другие дома предлагали своим клиенткам более простые и удобные модели. В моделях Домов «Пакэн», «Ворт», «Дойе», «Люсиль» чувствовалось влияние военной формы, особенно в повседневных костюмах. В нарядной одежде можно было увидеть элементы довоенной моды: продолжали носить тюрбаны с эгретами из перьев, платья в восточном стиле с завышенной линией талии, хотя их шили с более широкими и короткими юбками.

Рис. 3.2. Модели женских костюмов, переделанных из военной формы.

«Wiener Mode», 1919 г.

Ж. Ланвэн предлагала женственные модели с пышными юбками. В 1915 г. в моде появились «военные кринолины» — широкие юбки с оборками в «стиле фламенко» (рис. 3.3). В этом романтическом стиле, несомненно, проявились усталость от войны и тоска по мирной жизни. В моде был «испанский стиль» (Испания, как и Латинская Америка, в Первой мировой войне участия не принимала, поэтому была символом мирной жизни) — высокие гребни и мантильи, туфли «танго» с перепонками или на завязках, «испанские» платья в стиле «фламенко».

На время войны приходятся первые успехи Коко Шанель как создательницы модной одежды. В то время как другие кутюрье испытывали недостаток тканей, К. Шанель расширяла производство. Начав в 1909 г. свою деятельность в мире моды модисткой в Париже, она в 1913 г. открыла в курортном городе Довилль предприятие, где создавала модели одежды для отдыха в спортивном стиле. Во время войны простые платья и костюмы Шанель оказались актуальными, и от клиенток не было отбоя. В 1915 г. при приближении линии фронта к Довиллю Шанель перевела свое предприятие в другой курортный город — Бья- рицц, где открыла ателье. Своим клиенткам она предлагала модели из необычного для того времени материала — трикотажного полотна (рис. 3.4). До войны из него шили только спортивную одежду и нижнее белье, и оно во время войны оставалось на складах.

Рис. 3.3. Модель пальто из журнала «Vogue», 1916 г. (о).

Платье с матросским воротником (б). Платье «в испанском стиле» (в). Модель Дома «Ланвэн», 1917 г. (г)

Рис. 3.4. Модели Дома «Шанель» из джерси, 1917 г.

В моделях многих домов моды в 1917—1918 гг. выявилась тенденция к изменению модного силуэта — появились платья с двумя линиями талии: завышенной, как в 1910-е гг., и заниженной, на бедрах. Ж. Ланвэн предлагала платья-рубашки. Во время войны начал складываться «русский стиль» в моде. И не только в России, но и в Англии, и во Франции (особенно после легендарного Брусиловского прорыва — наступления русской армии в 1916 г. на Юго-Западном фронте под командованием генерала А. А. Брусилова). В модном женском костюме появились первые головные уборы в форме кокошника и мотивы народной вышивки.

Русская мода ХХ века: 1910-1930 годы.

Каждое время для истории оставляет свои приметы и свое наследие, со своей особой ценностью. Думая о моде, о моде мировой и европейской , убеждаешься в том, что в становлении Моды, как таковой, огромную роль сыграла история русской народный одежды.

В отличии от Европы, предпочитавшей блеклые, приглушенные тона в одежде, в России были популярны насыщенные глубокие тона малинового, лиливого, всех оттенков красного.

Так захотелось окунуться в эпоху создания русского стиля, создать коллекцию валяных шляп в стилизованном “Russian style”. И в одну ночь Боженька озарил меня, вспомнились кокошники треугольные, напоминающие полумесяц, шишаки(однорогие конусы с северных районов России), двурогие с южных районов, столбунцы, и многое другое. Идея родилась сразу: шляпы в виде кокошника с фрагментами павлово -пасадских платков, красочных, ярких.

И начинаю читать-читать. Вот она история русской моды ХIX-XX веков. Неимоверно интересно, не устаешь читать и восхищаться творчеством знаменитых русских законодателей моды..

Захотелось поделиться хоть какой-то частью прочитанного материала от моего любимого Александра Васильева, апологета российской моды и других источников о моде.

Буду очень рада, если эта публикация подвигнет, хоть немногих вспомнить о нашей русской моде, о русском костюме и поможет в творчестве.

Порой присутствует интересный временной парадокс. Пока в России мода целенаправленно искоренялась и была лишена всяких возможностей развития, весь мир в 1920-е гг. переживал бум русского стиля. Русский стиль бурно развивался, но шел не из России, а, наоборот, с Запада. В первую очередь это связано с массовой русской эмиграцией, которая принесла на Запад свои традиции, элементы костюма и мастерство их изготовления.

Русский стиль в одежде выражался, в первую очередь, в косой застежке, а также в вышивках и отделках, имитировавших русский народный орнамент. Вообще русский костюм и, в особенности, головной убор в виде кокошника, вызывал большой интерес. 1920-е гг. стали триумфом головных уборов на основе кокошника. После 1920-го г. в моду входят головной убор ярко-красного цвета, напоминающий по форме кокошник; трикотаж с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента. Еще одной новинкой 1920-х гг. стали платья, расписанные анилиновыми красителями по шелку в стиле русского лубка. Вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался – “боярский воротник”. В верхней одежде русский стиль проявился в популярности длинных объемных пальто, обильно декорированных мехом, вышивкой и т.п. На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские, работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, дом русской моды “Поль Каре” открыла в Лондоне, а затем и в Париже княгиня Лобанова-Ростовская.

Русской прерогативой на Западе стала очень модная в тот период вышивка бисером. Крупнейшим домом русской моды, открывшимся в Париже, был дом “Итеб” – сегодня в том помещении, где располагался этот дом, находится известная косметическая фирма Л’Ореаль. Ирина и Феликс Юсуповы открыли в Париже модный дом “Ирфе”. Дом русской вышивки “Китмир”, славившийся высочайшим качеством работы, был основан княгиней Романовой, племянницей последнего российского императора. Например, все вещи Шанель в 1920-е гг. вышивались именно в доме “Китмир”. Сейчас трудно подсчитать точно, сколько всего русских домов моды было открыто на Западе, но, например, только в Париже их было более 20-ти. Говоря о русских дизайнерах, оказавших заметное влияние на эстетику этого времени, нельзя не упомянуть имени Сони Делоне. Будучи по происхождению еврейкой из Полтавы, она вышла замуж за французского художника Делоне, принадлежавшего к авангардному направлению. Во Франции Соня Делоне стала исключительно популярным иллюстратором моды и создателем дизайнов текстиля. Ей принадлежит заслуга разработки в текстиле абстрактно-конструктивистской темы, инспирированной творчеством Малевича и Кандинского.

Первым западным модельером после Поля Пуаре, ставшим использовать русскую тему в своем творчестве, была француженка Жанна Ланвен. В сезоне 1922 – 1923 гг. она создала коллекцию рубашек и блузок на русскую тему. Сам Поль Пуаре также продолжал разрабатывать русскую тему и в 1920-е гг. Влияния русского стиля не избежал и дом Ворта, основоположника высокой моды – в коллекциях этих лет, например, присутствуют головные уборы, совершенно явственно навеянные формой русского кокошника. Кокошники стали распространенным аксессуаром вечерних костюмов. Стилизванный русский костюм часто выбирали себе эстрадные актрисы для выступлений. Успех русского стиля был настолько грандиозен, что даже английская королева Мэри выходила замуж в кокошнике и платье прямого покроя, т.к. эта тема “Царевна-лебедь” была очень актуальной. В 1920-е г. происходит очень существенное для всего женского силуэта событие – в обиход входит лифчик. После того, как корсеты ушли в небытие вместе с Первой мировой войной, был непродолжительный период, когда грудь ничем не поддерживалась, который и окончился в 1920-е гг. распространением лифчиков.

Впервые лифчик был запатентован в 1903 г. под названием “бюстодержатель”, но в тот момент не получил признания и распространения, поскольку тогда носили корсеты, и он попросту не был нужен. Впервые лифчики реально используются в 1910 г. в костюмах Бакста к постановке “Шехерезады”. Таким образом, лифчик является еще одним русским изобретением, которое стало неотъемлемой частью жизни во всех странах мира. Лифчики той поры были мягкими, они никогда не поднимали грудь, а только поддерживали ее. Тогда в моде была женская фигура без особо женственных форм. Пышная грудь не была актуальной, идеалом красоты того времени считалась женская фигура “ле гарсон”, т.е. мальчикоподобная. 1920-е гг. были периодом очень большого успеха русских актрис в Голливуде – пока кино было немым, определяющими были внешние данные и актерский талант, а акцент не имел никакого значения. Благодаря представительницам русской эмиграции в мире радикально изменилось представление о манекенщицах и та роль, которую они играют в мире моды и в обществе в целом. До этого момента быть манекенщицей считалось занятием сомнительным, едва ли не неприличным.

Русские эмигрантки, блестящие светские красавицы и представительницы аристократических семей, которые вынуждены были зарабатывать на жизнь, стали первыми топ-моделями домов Ланвен, Шанель, Пуаре и др. Публика была поражена их элегантностью, рафинированностью, знанием языков и аристократизмом. Они подняли представление о манекенщицах на совершенно новую высоту и сделали роль модели очень значительной, каковой она и продолжает оставаться по сей день. Именно с 1920-х гг. быть моделью стало престижно и модно, и именно русские подарили миру эту профессию в ее современном качестве. Русские красавицы имели грандиозный успех в мире. Начиная с 1928-го года, в Париже был организован конкурс “Мисс Россия”. В том же 1928 г. титул “Мисс Нью-Йорк” получила русская красавица Валентина Кашубо, бывшая дягилевская балерина. На конкурсах красоты, проходивших в эти годы в Берлине, Гамбурге, Лондоне и других городах, очень часто победительницами становились русские красавицы.

После революции 1917 г. и по окончании Гражданской войны были предприняты многочисленные попытки создания советского стиля в моде. В частности, в 1919 г. в Москве, новой столице Советской России, были созданы мастерские так называемой прозодежды, т.е. одежды для производства и повседневной носки. Что такое советский стиль и как именно должна выглядеть одежда нового советского человека, никто толком не знал. Основной проект сводился к идее переодевания всего населения страны в униформу, состоящую из жакета и прямой юбки для женщин и брюк и жакета для мужчин. Этот вариант серьезно обсуждался, и в 1921 г. даже была попытка его осуществления, но воплощению его в жизнь помешало то обстоятельство, что на складах не обнаружилось необходимого для переодевания всей страны количества темно-синей ткани. После 1949 г. в дружественном Китае подобный проект все-таки был воплощен в жизнь, поскольку ничто не могло наглядней продемонстрировать идею всеобщего равенства всех людей – равенства имущественного, социального, интеллектуального и любого другого.

С какими бы то ни было проявлениями индивидуализма советское правительство вело беспощадную борьбу. Однако во все времена оставались люди, стремившиеся выглядеть и одеваться красиво, и в качестве ориентира этим людям служил Запад. Поэтому кардинальных перемен в азиатскую сторону в этот период все же не произошло. Люди стремились следовать общемировым модным тенденциям, используя для этого доступные им подручные средства. В послереволюционные годы в России женщины практически не носили длинных волос – короткая стрижка стала символом новой России. Во-первых, это было обусловлено бытовыми трудностями времени, а, во-вторых, соответствовало общей модной тенденции – после окончания Первой мировой войны короткая стрижка навсегда утвердилась как полноправный элемент женского образа. Поскольку средства для осветления волос стали широко доступны только после 1929 г., а природных блондинок было не слишком много, в моде были брюнетки. Даже натуральные блондинки красились в более темные цвета, используя хну и басму.

Серьезное влияние в послереволюционные годы имел новый взгляд на сексуальность и вопросы взаимоотношений полов. Советским правительством декларировался классовый подход к сексу, считалось, что секс должен иметь пролетарскую направленность. Характерной для этого времени является “Теория стакана воды”, которую проповедовала Александра Коллонтай. Суть этой теории сводилась к тому, что любовь признавалась буржуазным пережитком, а сексуальный контакт между людьми объявлялся простой физиологической потребностью, для осуществления которой требуется не больше оснований, чем для того, чтобы выпить стакан воды. Другим уникальным явлением, не имевшим аналогов в мире, было общество “Долой стыд”, организованное в 1925 г. при содействии Наркома здравоохранения под эгидой доктора Семашко. Целью этого общества была борьба со стыдом, как с буржуазным предрассудком. Члены общества должны были ходить по улице голыми и участвовать в манифестациях под лозунгами “Долой стыд!” и “Стыд – это буржуазный предрассудок”. До нас дошли свидетельства иностранцев, оказавшихся в этот период в России и шокированных подобным зрелищем, а также многочисленные кадры фото и кинохроники. Деятельность общества прекратилась естественным путем в связи с наступлением заморозков.

Главным признаком моды послереволюционных лет и отличием ее от моды царского времени является ее “самодельность”. Если дореволюционная мода изготавливалась из хороших материалов, профессиональными портными, с использованием дорогой отделки; то “новая мода” вынуждена была обходиться подручными, порой самыми невероятными, материалами и непрофессиональным изготовлением. Например, в воспоминаниях известной писательницы того времени Надежды Тэффи можно прочесть о том, из чего женщины шили себе одежду – в ход шли портьеры и занавески, простыни и другое постельное и столовое белье, скатерти и покрывала. Очень популярен был полосатый матрасный тик, как впрочем, и любые другие ткани, использовавшиеся в домашнем обиходе.

Текстиль стал продаваться в свободной продаже только после 1936 г., к тому моменту, когда весь подручный материал был уже переработан населением, и не по одному разу. До этого момента текстиль нельзя было купить, его, как и многие другие необходимые вещи, можно было только обменять. С целью изымания у населения последних припрятанных ценностей были открыты так называемые “Торгсины” (Торговые синдикаты), где в обмен исключительно на драгоценные камни, золото, серебро и платину можно было получить различные товары повседневного спроса, такие как текстиль, детскую обувь, женское нижнее белье и т.п.

|

Беспризорник в рядах уличных торговцев. Москва. 1920‑е годы

Беспризорник в рядах уличных торговцев. Москва. 1920‑е годы Угол Кузнецкого и Петровки в Москве. Вид в сторону Театральной площади и магазина «Мюр и Мерилиз». Фотограф Александр Родченко. 1926 год

Угол Кузнецкого и Петровки в Москве. Вид в сторону Театральной площади и магазина «Мюр и Мерилиз». Фотограф Александр Родченко. 1926 год Из журнала «Домашняя портниха»

Из журнала «Домашняя портниха»

Лиля Брик

Лиля Брик Из журнала «Домашняя портниха»

Из журнала «Домашняя портниха» «Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой

«Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой  «Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой

«Аэлита». Костюмы Надежды Ламановой Платье-бутон от Веры Мухиной

Платье-бутон от Веры Мухиной Лиля Брик и Эльза Триоле в костюмах Мухиной. Гран-при в Париже

Лиля Брик и Эльза Триоле в костюмах Мухиной. Гран-при в Париже Выпускники учебного заведения при Гаврилов-Ямском льнокомбинате. 1920‑е годы

Выпускники учебного заведения при Гаврилов-Ямском льнокомбинате. 1920‑е годы  Карикатура на нэпмана

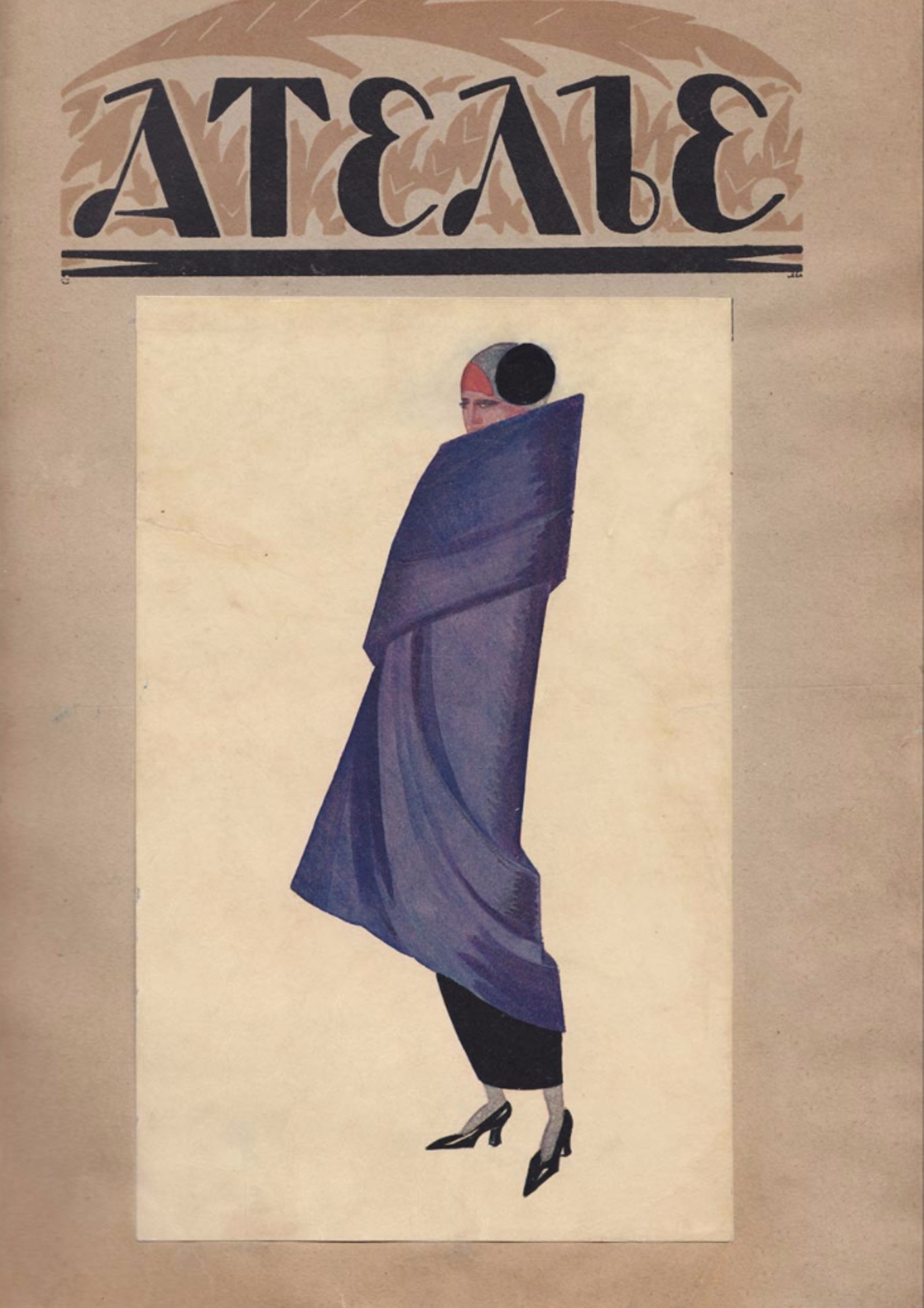

Карикатура на нэпмана Журнал «Ателье». 1923 год

Журнал «Ателье». 1923 год Здесь и далее — страницы из альбома «Искусство в быту»

Здесь и далее — страницы из альбома «Искусство в быту»