Путеводитель по русским народным костюмам

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

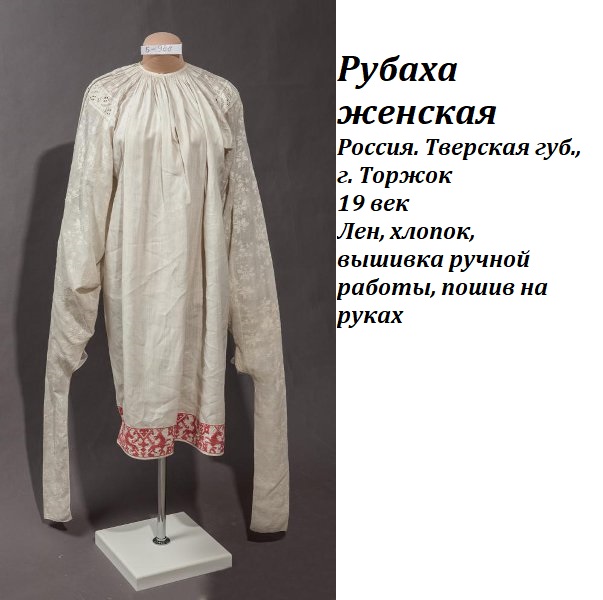

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных – лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

- 2304 просмотра

Материалы по теме

А вот ещё:

Происхождение бранных слов в русском языке

Язык неизбежно меняется во времени, поэтому одни и те же корни слов неоднократно приобретают новые смыслы. Современная русская речь полна старейшей лексики, дошедшей до нас со времен дальних предков. Часть абсолютно нейтральных когда-то слов сегодня превратились в бранные.

А некоторые привычные нам оскорбления и вовсе раньше считались комплиментами. Кстати, и само слово «брань» произошло от «бороться» и не несло негативного смысла.

Шаромыжник, шваль и шантрапа – оскорбления с французскими корнями

Происхождению некоторых слов русский язык обязан отступающим наполеоновцам. /Фото: itd0.mycdn.me

Когда после разгрома в 1812-м некогда непобедимое наполеоновское войско отступало с русских земель, ситуацию усугубляли непривычные французам холода и настойчивые атаки партизан. Пресловутые «завоеватели Европы» стали походить на изголодавшихся и замерзших оборванцев.

Отсутствующие в сложившемся положении полномочия требовать вылились в смиренную мольбу. Иностранцы просили у русского крестьянина хотя бы краюху хлеба, уважительно обращаясь к людям «сher ami». Не знавшие их языка жители деревень прозвали наполеоновских попрошаек по слуховой аналогии «шаромыжниками». Предполагают лингвисты и то, что не последнюю роль в таких смысловых соединениях сыграли лексемы «шарить» и «мыкать».

Что касается современного ругательства «шваль», то и его появление связывают с французами. В тяжелые фронтовые времена оккупантам нередко приходилось употреблять в пищу конину, и павшую в том числе. «Лошадь» по-французски звучит как cheval. И русские, считавшие поедание лошадей не лучшим занятием, окрестили французов «швалью» в значении «отребье».

Не все отступавшие французы добирались до Франции. Угодившие в плен оказались на службе у русских дворян. Они становились гувернерами, учителями, организаторами крепостных театров. Когда претенденты на сценические роли не соответствовали уровню минимального таланта, французы исключали их из кастинга с фразой «Сhantra pas», что переводится как «к пению не годен».

Зараза – значит умница и красавица

Зарази на Руси выглядели примерно так.

Когда представительнице Руси говорили «вы зараза», женщина краснела от смущения и удовольствия. Давным-давно этой фразой подчеркивались красота и ум. В порыве пылких чувств любимую девушку также звали “моей заразой”. Комплимент, граничащий по смыслу с прелестным очарованием, сегодня известен как негативно окрашенный. Во-первых, заразой, в прямом значении, называют попадающую в организм инфекцию. Ну а в переносной трактовке «зараза» выступает оскорблением. Так принято обзывать чрезмерно назойливого человека с неприятным характером и вредными манерами.

Языковеды полагают, что смысловые трансформации случились в царствование Петра Великого. В ту эпоху реформ новые возможности появились даже у женщин. Слабая половина больше не просиживала жизнь за тремя замками и веретеном. Дамы теперь путешествовали по миру, променяв объемные мешковатые платья на открытые летящие наряды. Завязав с затворническим образом жизни, женщины указом царя посещали ассамблеи.

Такой поворот моральных ориентиров общественной жизни, мягко говоря, не поощрялся церковью. Модные тенденции, свободные танцы и открытые разговоры с посторонними мужчинами обрастали в глазах священников бесовской подоплекой. Священнослужители резко осуждали “заразы” в проявлениях красоты и очарования. Так и начали этим словом характеризовать всё нелицеприятное, докучающее и поражающее.

Сволочь и подонок – изначально о мусоре и напитках

Есть и такая версия. /Фото: cf.ppt-online.org

Древнерусское «сволочати» — примерно то же, что «сволакивать» или «сгребать». Поэтому изначально сволочью именовался мусор, который сгребался в кучи. Наряду с другими лингвистами такое значение зафиксировал и Даль: «Сволочь — все, что сволочено … в одно место: трава, коренья, сор…» Со временем словом «сволочь» определяли даже собравшуюся в одном месте толпу людей. И уже впоследствии лексема получила крайне негативный окрас, характеризуя презренный люд — алкоголиков, хулиганов, бродяг, воров и прочих представителей неблагонадежного элемента.

А вот современное ругательство «подонок» раньше имело только форму множественного числа. Все объясняется тем, что «подонками» назывались остатки жидкости на дне, как правило, с осадком. Скитавшиеся по забегаловкам и кабакам нищие высматривали недопитый алкоголь на дне стаканов других посетителей, довольствуясь мутными остатками. Так слово «подонки» и переросло в обозначение всякого сброда. В этом же ассоциативном ряду и «подонки общества» – опустившиеся на дно люди или довольствующиеся донными отходами.

Болван и мымра: причем здесь соседи и языческие идолы

«Мымра» из «Служебного романа».

Слово «болван» недалеко отошло от своей исконной смысловой передачи. Так на Руси называли фигурки языческих идолов из камня или дерева. В другом значении этим словом обозначался и сам исходный материал – заготовка. Считается, что в славянские языки «болван» пришел из тюркского. В такой связи понятен сегодняшний смысл выражений «болван для шляп», «болванка снарядов» и «болванка» в смысле чистого компакт-диска для последующей записи информации.

Интересна и семантика ругательного существительного «мымра», воспринимаемого сегодня как синоним одинокой, непривлекательной, неряшливой и тщедушной женщины. Истоки современной экспрессии уходят корнями в 19 век, когда слово было усвоено разговорным русским из коми-пермяцкого говора («мыныра» т.е. “угрюмый”).

Звукоподражательно перекочевав в русскую речь, «мымра» прежде всего стала характеризовать малообщительного, замкнутого домоседа. Именно в таком разрезе производный глагол и трактуется в словаре Даля: мымрить – значит безвылазно сидеть дома. Со временем “мымрами” стали обзывать нелюдимих, скучных, бесцветных и неулыбчивых людей. Именно в такой интерпретации и адресовал «комплимент» своей начальнице Новосельцев в “Служебном романе”.

Картинки «Русский народный костюм» (35 фото)

На картинках изображены в разных ракурсах традиционные русские костюмы. В данной подборке можно найти изображения как современных, так и исторических костюмов, традиционных для нашей страны.

Девушка в национальном костюме

Девочка с национальном костюме

Мужчина и девушки с национальных костюмах

Девушка в национальном костюме в поле

Девочка в национальном костюме

Бабушка и дедушка в национальных костюмах

Национальный костюм на манекене

Мальчик в национальном костюме

Национальный русский костюм на манекене

Девочка в национальном костюме

Девушка в национальном костюме

Девушка в русском костюме сидит

Костюм русский народный

Девушки в национальных костюмах

Русские народные костюмы разных расцветок

Мальчик в национальном костюме

Девочка в белых носочках и русском национальном костюме

Девочка в национальном костюме

Русский народный мальчик

Мужчина в национальном костюме с балалайкой

yarodom

yarodom

- Add to friends

- RSS

Мы родом .

Летопись: Люди, места, события, свидетельства

Во всех ты, душенька, нарядах хороша

Русский музей представляет.

Пыляев писал, что «Екатерина ввела при дворе изящную простоту русского платья». Все должны были являться ко двору в платьях с элементами русского национального костюма. При Павле Петровиче эта традиция не соблюдалась. Александру Павловичу было всё равно кто во что одет. Все одевались по французской моде. Ещё музеи и выставки моды, в т.ч. русская мода

Но однажды, во время Отечественной войны, Голицына, которая «пиковая дама», в знак протеста явилась на бал наряженной в русское народное платье. Говорят, это произвело фурор. К сожалению, никто точно не описал, во что конкретно была наряжена «усатая графиня». Сарафан, душегрея, шугай? Из парчи, штофа или шелка? На голове кокошник или, может быть, сорока? Весной этого [2014] года в корпусе Бенуа проходила выставка русского народного костюма XVIII-XIX веков «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». Представлено было около 400 предметов одежды и украшений, составляющих 50 костюмов зажиточных горожанок и купчих. Таким образом можно было увидеть костюмы, вдохновившие Наталью Петровну на создание её бального платья.

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Венец, поднизь, душегрея, сарафан

Сарафан. Конец XVIII века

Сарафан – от персидского слова «сарапа», которое означает буквально, «одетый с ног до головы». Это название в России употреблялось с XIV до середины XVII века применительно к мужской одежде. В дальнейшем термин «сарафан» сохранился только в отношении женской одежды. Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой на пуговицах до самой шеи. Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками, этот «треугольник» в Нижегородской губернии называли «лягушкой».

Девичий праздничный костюм. Конец XVIII века. Рубаха, сарафан, повязка, фата.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Сарафан, рубаха, повойник, фата

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

5.

6.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, фата-канавата

Шугай – верхняя одежда с длинными рукавами, большим воротником или без него; с отрезной спинкой. Шугай являлся праздничной одеждой и шился из дорогих материй: штофа, бархата, парчи.

Канаватное покрывало или канаватная фата, по названию сирийского города Канават, где производился шелк, – большой платок прямоугольной формы. Канаватные покрывала стоили дорого, от семи до сорока пяти рублей. В поговорке «Голь перекатна, а фата канватна» звучит удивление тем, что бедные люди могли носить эту дорогую вещь.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, сумочка

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века. Сарафан, шугай, кокошник, покрывало, кошелек

Костюмы зажиточных горожанок и купчих обычно шили из роскошных тканей – шелковой и золотой парчи, бархата, штофа, шелковой ткани «каннеле». Даже подкладка сарафана могла быть шелковой.

11.

12.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Шугай, юбка, кокошник, платок

13.

14.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Сарафан, шугай, платок

У жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого:

15.

16.

Женский праздничный костюм. Первая половина ХIХ века. Тверская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея, головной убор «тверской укрут», платок.

В Торжке в 1848 вышивкой туфель и сапог занималось до пятисот мастериц. Обувь, предназначаемая для горожан, шилась из тончайшего цветного сафьяна; её также украшали золотым шитьем.

Казанская губерния была крупным центром обувного производства. В Казани работали русские и татарские мастера, изделия которых продавались на крупнейших ярмарках России. Женские, детские и мужские сапоги, туфли шились из цветного сафьяна – мягкой, тонко выделанной кожи. Приемы шитья «в тачку», своего рода аппликации из кожи, получили широкое распространение по всей России, их переняли и мастера из Торжка.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, душегрея-сборы, кокшник

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, рубаха, душегрея, ожерелье

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Повязка, сарафан, душегрея

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния. Шугай, сарафан, кокошник, очелье, платок

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Нижегородская губерния

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

36.

37.

В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством м обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. До 1928 года в селе Чернуха стоял монастырь, где и вышивались головные уборы, «сороки» и повойники, «мышки» – оплечья рубахи, сарафаны, нагрудники передников.

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

Замечу также, что все православные карелки тоже носили головной убор «сорока».

«Борода» – нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

«Мышка» (оплечье рубахи)

Девичий старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния. Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния

«Штофный» – верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

46.

47.

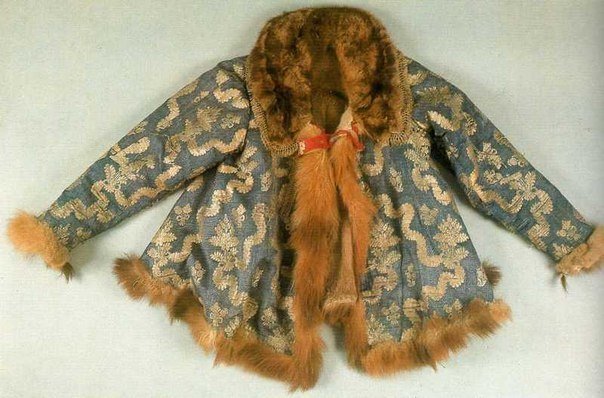

Зимний праздничный костюм. Архангельская губерния. Шубка, сарафан, кичка, шаль

Праздничная одежда жительниц Севера – шубки. В собрании Русского музея сохранилась шелковая шубка, подбитая ватой и отделанная мехом. На груди она завязывается лентами на три банта. В конце XVIII – первой половине XIX столетия шубка входила в состав венчального костюма девушки, была модной одеждой в городах Русского Севера.

48.

49.

Девичий праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, нагрудник, повязка, полушалок

В Сольвычегодском уезде костюм дополняли шелковые платки и шали. Причем девушки часто носили сложенные шали на руке, одновременно по несколько штук.

50.

51.

Костюм «повязочницы». ХIХ век. Архангельская губерния. Рубаха, сарафан, аловицы – два шелковых платка, повязка, шаль

«На Пинежье в конце ХIХ века самые нарядные одежды и украшения можно было увидеть на «метище» – гуляньях, которые устраивались в престольные праздники. Они обычно длились два-три дня, и девушки меняли наряды по несколько раз в день. На «метище» выбирали невесту, приглядывали жениха… «Украшением этих праздников были девушки-«повязочницы» – так на Пинежье называли девушек, имеющих парчовую повязку. Они стояли на «метище», не смея шелохнуться, роскошно разряженные… на затылке к золотой повязке привязано множество ярких лент, на лбу и на висках «жемчужные переплеты». Шелковые ярко-красные платки, которые носили на плечах, продевая концы под лямки сарафана, назывались «аловицы».

Необходимыми атрибутами праздничного наряда были также ювелирные изделия: серебряные браслеты и кольца, несколько рядов крупных янтарных бус. Шея девицы была увешена множеством крестов. Вся их одежда могла весить около сорока килограммов.

Свадебный костюм. ХIХ век. Архангельская губерния. Девичий головной убор – повязка, свадебный убор «венец», ширинка – платок невесты, рубаха, душегрея, сарафан

Один из торжественных моментов пинежской свадьбы – обряд «смотренья», когда невесту, «разубранную и сияющую, как жар птица», выводили к жениху и его родным. На девушке поверх золотой повязки появлялся еще низанный жемчугом большой плоский венец. Невеста кланялась каждому гостю, а одна из женщин – свадебниц – поддерживала это великолепное сооружение.

Свадебный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века. Архангельская губерния. Рукава, сарафан, венец, ленты к венцу, шейное украшение

54.

55.

Женский праздничный костюм. ХIХ век. Вологодская губерния. Рубаха, сарафан, передник, косынка, пояс, головной убор – сборник

56.

57.

Рубаха – «подольница». Начало ХХ века. Вологодская губерния

Подол рубахи называли стан, станушка, а сама рубаха с богато украшенным подолом – подольница. Ворот женской рубахи часто широко открывал шею и плечи. Иногда невысокая стойка туго охватывала шею, застегивалась на маленькую пуговицу.

Рубаха-покосница. ХIХ век. Ярославская губерния

Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка». Жатвенные и покосные рубахи часто надевали без сарафана или же его подол поднимали и затыкали за пояс, так чтобы были видны узоры на рубахе.

Рубаха-рыболовка. ХIХ век. Ярославская губерния

На Пинеге ловить рыбу к столу было женским делом. Отправляясь удить рыбу, женщины одевались в длинные белые рубахи с прямым рукавом – «рыболовки». Сарафана в этом случае не полагалось.

Рубаха-подольница и юбка. 1880-е. Вологодская губерния

Одежда своими руками, мода и стиль

Русский народный костюм

Русский народ обладает богатой историей. За долгие годы устоялось множество традиций. Правда, как выглядит при этом русский народный костюм, рассказать уже могут немногие. Поэтому стоит разобраться в его особенностях и рассмотреть на фото, какими характеристиками обладала одежда на Руси.

Характерные особенности

Одежда славян подразделялась на праздничную и повседневную. Простые предметы гардероба, пошитые из грубых материалов, оснащенные минимумом декора, четко отделялись от ярких, невероятно красочных предметов гардероба, которые надевались только по особым случаям. Самой роскошной считалась древнерусская одежда, выполненная в красном цвете.

Изначально у русских одеяния шили женщины с использованием домотканых, довольно плотных тканей. Именно за счет этого подобные наряды становились особенными. Как правило, при пошиве использовались такие материалы, как шелк, лен и сукно. В роли подкладки выступала особая подкладочная ткань, которая называлась киндяк.

Изначально у русских одеяния шили женщины с использованием домотканых, довольно плотных тканей. Именно за счет этого подобные наряды становились особенными. Как правило, при пошиве использовались такие материалы, как шелк, лен и сукно. В роли подкладки выступала особая подкладочная ткань, которая называлась киндяк.

Традиционный костюм дополнялся с помощью многочисленных декорирующих элементов, всевозможных аксессуаров, а также в обуви. За счет этого образ получался максимально гармоничным.

Национальные костюмы народов России имели определенные отличия в зависимости от региона. Например, в северной части государства наблюдалось максимальное количество верхних предметов гардероба. Они были накидными и распашными, нередко комбинировались друг с другом. Накидные наряды принято было накидывать непосредственно через голову. В случае с распашной, отмечалось наличие застежек в виде своеобразных крючков или пуговиц.

Особое внимание стоит уделить русско славянскому наряду, предназначенному для знати. Естественно, что подобная одежда выглядела более роскошно, да и стоила дороже. Она выглядела как с картинки, обшивалась с помощью серебряных и золотых нитей. В качестве украшения выступал жемчуг и другой декор. Подобные дорогостоящие одеяния носили далеко не по одному году. Чаще всего их передавали от одного поколения к другому и следили за тем, чтобы русский костюм выглядел надлежащим образом.

Историческая справка

Одеяния русского народа за многие годы практически никаких изменений не претерпевали. В то время такого понятия, как мода, по сути, не было. Соответственно, несколько поколений могли носить одну и ту же модель, не переживая о том, что она окажется неуместной.

Менее популярной стала русская народная одежда лишь в восемнадцатом веке. Тогда Петр Первый делал все возможное, чтобы государство стало более современным и запретил древнерусские одеяния. Вместо них начали носить предметы гардероба, выполненные в немецком, французском и венгерском стилистических направлениях. Для того же, чтобы данное новшество смогло прижиться, царь решил ввести пошлину, которую нужно было платить в случае ношения традиционных костюмов.

Особенности женского одеяния

Женский русский народный костюм был гораздо более интересным, чем мужской. По сути, это было настоящее произведение искусства, созданное талантливейшими мастерицами. Еще с Древней Руси в комплект входили следующие элементы:

- сорочница, представляющая собой обычную рубаху в пол;

- передник;

- сарафан.

Нередко под сорочницу женщины также одевали рубаху, сшитую из плотной ткани. Таким образом обеспечивалось дополнительное тепло.

Невозможно представить русский народный женский костюм без вышивки. Она была неотъемлемым элементом наряда. В зависимости от региона, вышивались при этом различные узоры и цветы. Как правило, украшали таким образом рукава и подол.

Нельзя не уделить внимание платьям, которые носили русские женщины. При Иване Грозном считалось непристойно надевать только один сарафан. Девушкам приходилось носить сразу по три таких предмета гардероба. Они надевались одно на другое. Естественно, что костюм в итоге оказывался довольно массивным, да еще и тяжелым.

Костюмы мужчин

Старинная одежда, предназначенная для мужчин, была удобной и максимально практичной. Культуру народа уже тогда невозможно было отделить от земли и природы, как таковой. Это отчетливо отображалось в одеянии крестьян. При его пошиве использовались натуральные материалы. В качестве декора выступали растительные орнаменты.

Русские костюмы, которые носили мужчины, состояли из следующих элементов:

- рубаха;

- штаны (порты);

- пояс.

В качестве головного убора использовался грешевник, для изготовления которого применялась валяная шерсть. Самой популярной обувью выступали лапти. Они были очень удобными и легкими, полноценно защищали ноги, когда мужчины работали на полях. Правда, в зимнее время их носить уже было невозможно. Когда наступали холода, приходилось переобуваться в валенки. В праздничные дни мужчины надевали сапоги, изготовленные из кожи. В повседневной жизни они были неуместны.

Особенности детской одежды

Русские национальные одеяния детей отличаются максимальной простотой. В качестве них выступали самые обычные просторные рубахи. Изысканными были наряды лишь у детей знати. Нередко они создавались таким образом, как и для взрослых, являясь их миниатюрной копией. Правда, девушки головные уборы не носили. Их принято было надевать только после замужества. Пожалуй, это было единственным отличием.

Значение и особенности деталей

Как уже говорилось, народные костюмы России создавались с огромным количеством деталей. Именно они имели особое значение и играли далеко не последнюю роль. Поэтому в данном вопросе следует разобраться более подробно.

Элементы мужского одеяния

Главной деталью одеяния мужчин выступала обычная сорочка. У простых крестьян она выступала в качестве основной части костюма. Знать носила ее лишь в виде нижнего белья. Для пошива этого предмета использовалась шелковая или льняная ткань. Внутри задней и передней части рубахи была также предусмотрена подкладка. Она называлась подоплекой. Рукава были широкими и сужались в области кисти.

Ворот мог обладать различным фасоном. Как правило, это были квадратные или закругленные варианты. Правда, также встречались модели, где данный элемент вовсе отсутствовал. При наличии ворота, его обязательно дополняли пуговицами или же простыми завязками.

Кроме того, русский национальный костюм дополнялся и другими деталями. Среди них охабень, опашень и зипун. Каждый из перечисленных вариантов является подвидом кафтана. Он надевался поверх сорочки. На него же принято было накидывать кожух, свитку или сермягу. В праздники мужчины нажевали корзно. Это особый плащ, который обладает торжественным видом. Его могли заменить однорядкой. Ее изготавливали из шерстяного полотна.

Также были популярные такие русские народные предметы гардероба, как шубы. Крестьянами использовались простые варианты из меха зайца или плотной овчины. В высшем сословии шубы были куда более изысканными. При их пошиве использовать могли соболя или чернобурку.

Чтобы внутри шубы сохранялось тепло, ее шили таким образом, чтобы мех находился внутри. Наружная часть покрывалась плотной тканью. Для знати использовались бархат или парча. Одеяние приобретало роскошный вид за счет наличия довольно широкого, мехового ворота.

Народный костюм России подразумевает использование шубы в пол. Также максимальной длиной отличались рукава. Руки продевались далеко не только лишь в них. В передней части также были предусмотрены прорези для верхних конечностей. Чтобы создать торжественный образ, шубы могли надевать не только в зимний, но и летний период.

Также национальный русский костюм включал такую деталь, как головной убор, выполненный в соответствующем стиле. Эти элементы наряда были представлены в нескольких разновидностях. Среди них:

- треуха;

- тафья;

- мурмолка;

- клобук.

Тафья – это миниатюрная шапочка круглой формы, плотно прилегающая к голове. Зачастую поверх такого головного убора мужчины надевали обычную шапку. Среди простого народа были популярны изделия из войлока. Богачи, как правило, отдавали предпочтение бархатным вариантам. Такие головные уборы выглядят гораздо более роскошно.

Под мурмолкой подразумевается высокий головной убор, который расширяется к верху. По подобной технологии также изготавливались горлатные шапки. Только в этом случае изделие дополнительно украшалось с помощью меха. Он шел непосредственно от горла. Применялся при пошиве головного убора мех зайца, соболя или лисы. Он выступал далеко не только в качестве украшения. В таком головном уборе было максимально тепло.

Элементы женского одеяния

Русская национальная одежда, предназначенная для женщин, также предполагает наличие рубахи. Эта деталь, как и в случае с мужским одеянием, выступает основой. Правда, у женщин сорочка украшалась дополнительно оригинальной оторочкой или же вышивкой. Среди знатных дам было принято поверх обычной просторной рубашки надевать дополнительно горничную. Для ее пошива использовалась яркая шелковая ткань. Особо нарядный внешний вид имела горничная сорочка, выполненная в ярком алом тоне.

Также популярностью обладала русская одежда, которая называется летник. Ее надевали сверху на рубашку. Для изготовления этого наряда использовалось шелковое полотно. Длиной он был в пол и в области горла дополнялся с помощью застежек. Среди знатных дам особо популярны были летники, которые украшались с помощью жемчуга и золотой вышивки. В области ворота применялся такой декорирующий элемент, как ожерелье.

В качестве зимней альтернативы русскому летнику выступала шуба. Она также была длинной и украшалась с помощью меха. Наличие декоративных рукавов указывало на роскошь. Правда, практичными такие изделия назвать нельзя.

Руки продевались в расположенные под рукавами прорези или же непосредственно в рукава, которые для удобства принято было подкатывать. Чтобы ладони находились в тепле, использовалась муфте. Она декорировалась с помощью меховой опушкой, а также изнутри прошивалась мехом.

Особо важное значение имел головной убор. На Руси замужним дамам было принято покрывать волосы. Головной убор нужно было надевать даже дома. В быту использовали повойник или же волосник, поверх которого женщины повязывали цветастый, довольно нарядный платок.

Особо торжественно и нарядно смотрелись венчики. Это достаточно широкие повязки, которые дополнялись с помощью цветных длинных ленточек. Носить подобные головные уборы принято было летом. В зимний период вместо них использовались шапки из меха. Правда, классический русский наряд по сей день у многих ассоциируется именно с кокошником. Он представляет собой особый головной убор, выполненный в виде опахала. Нередко его украшали с помощью многочисленных декорирующих элементов. Такой головной убор становился основным украшением созданного образа.

Применение национальных мотивов в современной моде

Естественно, что традиционный славянский наряд остался в далеком прошлом. Тем не менее, эти элементы русской одежды по сей день активно используются дизайнерами при создании неординарной одежды. Сейчас огромную популярность обретает этнический стиль. Соответственно, на подобные наряды следует обязательно обратить внимание.

Крайне важно, чтобы платья, выполненные в русском стилистическом направлении, были сдержанными. Чрезмерно короткие юбки, откровенное декольте и некая вульгарность в данном случае попросту неуместны. Ведь наши предки придерживались строгих нравов и одной из главных ценностей у них выступала именно целомудренность. Соответственно, одежда должна быть сдержанной и скромной. Тело на показ не выставляется. Именно по такому принципу и создаются современные наряды в этническом стилистическом направлении.

Платья, как правило, декорируются с помощью цветочных узоров. Уместна также ручная вышивка. Превосходно смотрятся набивные рисунки и кружева. Манжет и подол принято украшать с помощью нежной мережки или же благородной бахромы. Все эти декорирующие элементы уместны в данном стилистическом направлении и позволяют создать особо изысканный, элегантный образ.

Среди последних модных тенденций – природные тона и натуральные ткани. Отличным решением станут такие оттенки, как беж, красный, фисташковый и зеленый. К длине сарафанов в данном случае особых требований не предъявляется. Она может быть максимальной, как того предполагает традиционный наряд, так и укороченной. Правда, при выборе коротких вариантов, обязательно нужно дополнять образ с помощью плотных колготках. Если этим требованием пренебречь, внешний вид будет вульгарным. В данном стилистическом направлении такой результат попросту недопустим.

Также может быть разной и длина рукава. В этом случае никаких строгий правил нет. Платье может обладать различным кроем. Стильный образ удастся создать как с помощью свободных, так и приталенных моделей. Отмечено, что изделия с завышенной линией и юбкой клеш смотрятся гораздо более изыскано, чем варианты рубашечного типа.

Чтобы образ получился завершенным, максимально соответствовал выбранному направлению, ограничиваться одним лишь русским сарафаном нельзя. Традиционно, любой наряд дополняется с помощью аксессуаров. Помимо этого, необходимо позаботиться о наличии подходящей верхней одежды. В тандеме с классическим русским сарафаном отлично будут смотреться объемные серьги и бусы.

Уместен будет также соответствующий стилю головной убор. В качестве него может выступать, например, кокошник. Не менее изысканно смотрится платок, расшитый неординарными, максимально яркими и изысканными узорами. Поверх сарафана при этом можно накинуть пальто или простую жилетку.

В зимний период можно дополнить образ с помощью муфты, изысканной шубы. В русском стиле хорошо смотрятся меховые шапки. С помощью таких головных уборов внешний вид женщины существенно преображается. Образ правильно подобранной одежде получается невероятно изысканным. В таком наряде ни одна дама не останется без внимания.

Не удивительно, что русские традиционные наряды по сей день являются источником вдохновения многочисленных дизайнеров. На их основе создаются необычные, но очень яркие, элегантные предметы гардероба.

Разобраться во всех особенностях одежды, которую носили на Руси, не так сложно, как может показаться изначально. По сути, наряд состоит всего из нескольких деталей. Они отличаются друг от друга в зависимости от того, в каком регионе использовались и кому предназначалась одежда. Крестьянское одеяние было намного более простым, чем те модели, которые носили знатные особы. И первые, и вторые варианты при этом можно брать за основу для создания современных образов. Результат приложенных усилий непременно порадует и удивит. Главное, позаботься о наличии изысканного декора и подобрать все детали костюма в соответствии с этническим стилистическим направлением.

Русские девушки – фото в народном костюме

ЛЕТНИК

Эти рукава назывались накапками: они так же вышивались золотом и жемчугом.

Подол обшивался другой материю с золотой тесьмою и унизывался так же жемчугом.

Вдоль одежды на передней стороне был разрез,который застегивался до самого горла, потому что приличие требовало,чтобы грудь женщины была закрыта как можно плотнее.

Летник у зажиточных шился из более легких тканей, например,.тафты, но так же были из из тяжелых золотонканых и серебрянотканых.

Цвета летников были различны.

К летникам, как и мужским зипунам, пристегивалось шейное ожерелье.У женщин оно прилегало более тесно.

ОПАШЕНЬ – женская верхняя одежда

Верхняя женская одежда была опашень.

Эта была одежда длинная со множеством пуговиц от верха до низа, у богатых пуговицы были золотыми и серебряными, у бедных — медными.

Опашень шился из сукна, чаще красного цвета, рукава были длинными , чуть ниже плеча был разрез для рук.

Таким образом женщина могла показать не только широкие накапки своего летника, но и запястья своей рубахи, шитые золотом и жемчугом.

Вокруг шеи пристегивался широкий меховой воротник- ожерелье, круглого вида, который закрывал грудь, плечи и спину.

По разрезу и подолу опашни окаймлялись другими видами ткани и были расшиты золотом и шелком.

ТЕЛОГРЕЯ

Другой вид одежды была — телогрея.

В плечах она делалась Уже, а вот в подоле — шире.

Рукава были длинные с проймами, как в опашне, на краях этих рукавов пристегивалось запястье из другой ткани, чаще вышитое, подол подпушался широкой полосою другой материи, а разрез, который застегивался пуговицами, обыкновенно 15 штук, окаймлялся металлическим кружевом или тесьмою, густо расшитою золотом.

Телогреи в 15-17 веках были как холодными так и теплыми, подбитыми куницею или соболем.

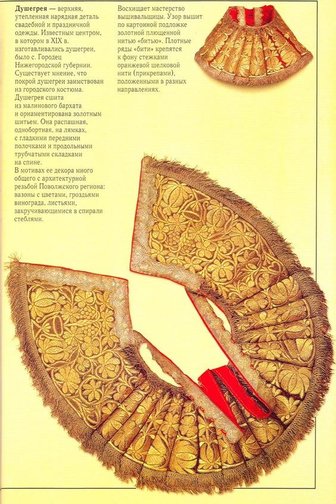

ДУШЕГРЕЯ

ШУБЫ в народной одежде

Меховые женские шубы шились на соболе, куницах, лисицах, горностаях, белках,з айцах, смотря по состоянию хозяйки, покрывались сукнами и шелковыми материями разных цветов и цветными.

Шубы так же красиво были отделаны металлическим кружевом и тесьмою.

Рукава женских шуб украшались по краям кружевом ,они снимались и хранились, переходя от матерей к дочерям как фамильная ценность.

Другие виды женской одежды: подволока, волосники и проч.

В торжественных случаях женщины надевали на обыкновенные свои одежды богатую мантию — подволоку или приволоку.

На голову замужние женщины надевали волосники или подубрусники — шапочки на подобие скуфьи из шелковой ткани, нередко из золотой, делались с узлом, с помощью которого регулировался размер с отторочкой по краю ошивками из жемчуга и каменей.

Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семьи, исключая мужа, не увидали её волос.

Поверх волосянки накладывался платок, чаще белого цвета, его висячие концы, завязанные под подбородком , были усеяны жемчугом.

Этот платок назывался убрусом.

ДЕВИЧЬИ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Когда женщин выезжала, то на убрус надевала белую шляпу с полями.

Так же надевали шапки.

Девицы носили на голове венцы.

У венцов были поднизи, называемые рясами.У других были венцы попроще и состояли только из золотой проволоки в несколько рядов, которые украшали кораллами и камнями.

Девичий венец был всегда без верха.

В дальнейшем – обручи(мягкие и твердые) из разноцветных лент.

Открытые волосы считались символом девичества.

Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы.

То замужние женщины заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.

Зимой девицы покрывали голову высокою шапкой из соболя или бобра с верхом из ткани, из-под шапки виднелись косы, заплетенные красными лентами.

Более бедные ходили в длинных рубахах, на рубахи надевали летники, иногда белого цвета, похожие так же на рубаху, иногла крашенные, а голову повязывали платком из крашенины или шерстяной материи.

Сверху всего накидного платья поселянки одевали одежду из грубого сукна или серемяги — серник.

При большой зажиточности поселянки носили платки шелковые, а сверху летника однорядку из красной или синей крашенины, зенделя или зуфи.

Женские одежды того времени шились без талии, просто. И вполне соответствовало пословице: не ладно скроено, да крепко сшито.

Как мужские ,так и женские одежды хранились в клетях, в сундуках под куском кожи водяной мыши, которую считали предохранительным средством от моли и затхлости.

Красивую и дорогую одежду одевали только в праздничные и торжественные дни.

В повседневности те же дворяне частенько ходили в платьях из грубого холста или сукна.

САРАФАН

Сарафан — от персидского слова «сарапа», которое означает буквально : одетый с ног до головы.

Это название употреблялось в России с 15 до 17 веков ,в основном к мужской одежде. Позже термин «сарафан « сохранился только в отношении к женской одежды.

Старинные сарафаны были с рукавами или просто с широкими проймами, распашные, с застежкой в один ряд(однорядкой) на пуговицах до самой шеи.

Спинка старинного косоклинного сарафана кроилась вместе с лямками.

ШУГАЙ

Украшения и аксессуары в народной одежде

Канаватное покрывало или канаватная фата, от названия сирийского города Канават, где изготавливался шелк, – это большой платок прямоугольной формы.

Такие платки стоили очень дорого, от семи до 45-ти рублей. В поговорке «голь перекатна, а фата канаватна» означает удивление тому, что люди победнее могли носить эту дорогую вещь.

В народной одежде так же предпочитались и различные украшения и аксессуары из камня, металлов, и др. материалов.

Наряды на Руси всегда славились богатой цветовой гаммой и узорами.

По костюму можно было судить из какой губернии ,уезда или села бала женщина или девушка.

Каждый вид одежды имел свое значение.

Самой торжественной считалась красная одежда. В те времена слова «красивый» и «красный» имели одно и то же значение.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII– начало ХIХ века.

Женский праздничный костюм. Конец XVIII – начало ХIХ века.

Северные губ. России. Сарафан, рубаха, повойник, фата .

Крой сарафана: три прямых полотнища соединены на спине, на уровне лопаток, где и располагаются швы, в которые вставлены косые клинья – по шесть с каждой стороны. Подол сарафана образует почти полный круг.

Русский народный костюм – история и особенности национального наряда для мужчин и женщин

Общая характеристика

Информация о национальных костюмах народов России была собрана из произведений искусства и сохранившихся образцов одежды, которые были найдены в музеях, коллекциях, захоронениях, домах. Для них характерны такие особенности:

- Однородность. Крестьяне и бояре в древние времена одевались одинаково по стилю — различались только стоимость материалов и богатство украшения. Фасон и расцветка костюмов не менялись на протяжении столетий, а моды не существовало как таковой.

- Многослойность. Наряды, особенно женские, состояли из множества элементов одежды, надевавшихся поверх друг друга. Даже простой повседневный наряд включал 7 компонентов, в то время как праздничные костюмы могли состоять из 20 и более. Носить менее 3 «одёжек» считалось неприличным. Платья знати были более многослойными и подчёркивали достаток рода.

- Свободный покрой. Вся одежда жителей древней Руси отличалась простотой шитья и не сковывала движений. Для удобства она дополнялась прямоугольными или косыми вставками. Такая особенность позволяла людям одеваться в одном стиле и свободно себя чувствовать как при работе, так и на танцах или торжественных мероприятиях.

- Вышивка. Все элементы костюма обязательно украшались узорами ручной работы. По символичной информации, заложенной в рисунках, можно было узнать возраст человека, его социальный статус, род занятий и другие детали. По поверьям вышивка также служила защитой от нечистых сил и сглаза.

- Пояс как обязательный элемент одежды. Он использовался не только для украшения и поддержки одежды, но и считался оберегом. Существовал традиционный ритуал опоясывания новорождённого мальчика или девочки. Появиться в одежде без ремня было серьёзным грехом — его не снимали даже в бане.

- Богатые и яркие украшения. Даже бедняцкие и крестьянские костюмы отличались пёстрой раскраской, большим количеством украшений, яркими и сложными узорами, рисунками, орнаментами.

- Головные уборы. Как и пояс, они считались обязательной частью старорусского костюма. Праздничные и свадебные разновидности были очень большими и весили более 5 килограмм. Вид головного убора зависел от возраста и семейного статуса.

Многие особенности древнерусской одежды сформировались под влиянием украинской, белорусской, татарской, польской культуры. В 1699 году Пётр I запретил ношение традиционного наряда всем, кроме крестьян и служителей церкви. После этого его популярность пошла на спад. Но как говорит история, русский костюм использовался до начала XX века, когда его надевали на праздники и торжественные мероприятия.

Женский костюм

Основа русского женского народного костюма — длинная рубаха. Она была белого или красного цвета и украшалась вышивкой, рисунками, расшивалась жемчугом и подпоясывалась. Поверх рубахи надевался летник — костюм с широким низом, очень длинными рукавами с колоколообразным вырезом и воротом-ожерельем. Он застёгивался до горла. Чтобы рукава летника не доходили до пола, женщине приходилось держать локти согнутыми.

Следующей деталью одежды в южном костюме был сарафан — просто платье без рукавов. В северных краях его заменяла понёва — шерстяная юбка с богато украшенной нижней частью. Её разрешалось носить только замужним или просватанным девушкам. Другие элементы женской одежды:

- Запона — одежда из прямоугольного куска ткани, сложенного пополам и не сшитого по бокам. На сгибе имеет отверстие для головы. Носится с поясом. Нижняя часть запоны скалывалась.

- Душегрея — тёплая меховая одежда в виде кофты с длинными рукавами и отложным воротником. Застёгивается спереди на крючки. Встречаются летние варианты на вате.

- Приволока — безрукавная накидка, похожая на мантию. Надевается поверх платьев. Богато украшена золотым шитьём, бисером, драгоценными камнями.

- Шушпан — короткая женская одежда. Такое название давали кафтану, кофте, сарафану в разных губерниях.

Знатные женщины дома носили горничные рубахи — одежду с очень длинными и узкими рукавами, которые собирались в складки на руках. Они шились из шёлка ярких цветов — чаще всего красного. Их носили дома, но не надевали при гостях.

Старинная верхняя одежда для женщин не подпоясывалась. В повседневной жизни они носили суконный опашень, застёгивающийся на множество пуговиц от низа к воротнику. Особенностью этого наряда были длинные висячие рукава со специальным внутренними разрезами, куда продевались руки.

Представительницы знати носили шубки — женские шубы специального покроя, похожие на летники с длинными откидными рукавами. Были распространены также муфты, душегреи, шугаи и их безрукавные разновидности — бугаи. Знатные девушки носили похожую на мужскую одежду. В зимнее время — шубы внакидку, летом — однорядки.

Мужская одежда

Основой народного костюма для мужчин была рубаха или сорочка. В старину её шили из хлопка, льна, шёлка. Рукава одежды сужались к кисти. Они бывали как короткими, так и очень длинными (закрывающими ладони) — это зависело от назначения наряда. В нарядах крестьян рубаха надевалась снизу, а у знати — сверху. Одежда выполнялась в белом, синем или красном цвете. Сверху её подвязывали нешироким поясом.

Нижней частью костюма были штаны — гачи или порты, похожие на современные брюки. Они заправлялись в сапоги или онучи (обёртка на ноги под лапти). Сверху штаны подпоясывались шнуром, верёвкой или специальным поясом.

Мужской костюм был менее богат и разнообразен, чем женский. Его украшали вышивкой или вставками в области воротника и подола.

Поверх сорочки мужчины надевали зипун. Далее верхняя одежда зависела от социального статуса гражданина. Богатые носили поверх кафтан, представители знати дополняли его ферязью, охабнем или однорядкой. Другие виды мужской верхней одежды:

- опашень — длинный кафтан с широкими рукавами, большим количество пуговиц и меховым воротником, который можно пристегнуть по желанию;

- терлик — нарядный костюм, по крою похожий на ферязь или халат с короткими рукавами, надевался в торжественных случаях;

- сермяга — грубый кафтан из толстого необработанного сукна, имеет короткий подол и длинные рукава, застёгивается спереди;

- вотола — одежда из грубой шерстяной ткани;

- кожух — тёплый зимний кафтан;

- корзно — нарядная мантия или плащ для знати, застёгивается у правого плеча;

- бекеша — меховое пальто с урезанной талией и разрезом сзади, предназначены для езды на коне;

- епанча — тёплый плащ, защищающий от ветра и снега;

- шуба — массивная одежда прямого покроя с длинными рукавами и меховым воротником.

Знатные мужчины, как и женщины, имели домашние горничные рубахи. Они всегда делались из шёлка.

Головные уборы

Отличительная черта русского костюма — большое разнообразие головных уборов. Они указывали на возраст, социальный статус, достаток человека. Отличались уборы для незамужних и замужних девушек. Первые были лёгкими и простыми. Они оставляли часть головы и волосы носительницы открытыми. Примеры:

- ленты;

- венцы и венки;

- повязки;

- обручи;

- красиво сложенные платки.

Замужние женщины были обязаны полностью покрывать голову и волосы. Они носили такие уборы:

- кика — шапочка, украшенная двумя рогами или полукруглой фигурой, похожей на лопату;

- кокошник — нарядный головной убор с высоким щитком надо лбом;

- повойник — плотная шапочка для повседневного ношения, украшена тесьмой, которая полностью закрывает волосы;

- сорока — кичка с твёрдым околышем, занижена в области лба и повышена с боков.

Под головным убором или поверх него замужние женщины традиционно носили платок — убрус. Им было известно множество способов украсить его и сделать частью нарядного костюма.

Мужчины на Руси надевали тафьи — небольшие круглые шапочки. Поверх них носили обычные шапки, треухи, мурмолки. Тафьи считались обязательным компонентом костюма и не снимались даже в церкви.

Виды обуви

Обувь жители древней Руси плели из древесного лыка, а также шили из сафьяна, бархата, кожи, шерсти, парчи. Как и одежду, её богато украшали вышивкой и аксессуарами. Украшения на носках и каблуках нередко дополняли элементами из золота и серебра, жемчуга, драгоценных камней. Распространённые виды обуви:

- Лапти — низкие плетёные ботинки, крепящиеся на ноге при помощи шнурков. Изготавливаются из древесного лыка. Подошва укреплялась плотным плетением или кожными вставками.

- Башмаки — кожаная обувь на шнурках.

- Чёботы — сапоги с кротким голенищем. Бывают мужскими и женскими, прямыми и кривыми (последние отличают загнутым вверх носком).

- Ичиги — лёгкие сапоги, изготовленные специально для максимально удобных пеших перемещений. Отличаются мягким носком и жёстким задником — эта особенность делает шаг бесшумным, из-за чего ичиги были популярны у охотников. Изготавливаются из кожи, сафьяна или какого-либо похожего материала.

- Валенки — тёплая тяжёлая обувь из овечьей шерсти. Бывают твёрдыми или мягкими — последние надеваются под сапоги. Предназначены для ходьбы по сухому снегу.

- Онучи — широкие плотные ленты ткани, которыми обматывают ногу по колено под другую обувь. Носятся с лаптями и другой низкой обувью или самостоятельно.

- Поршни — простейшие ботинки из одного куска кожи, сшиваемого ремнём. По форме похожи на лапти.

В городах надевали сапоги и туфли. Каблуки на последних достигали 10 сантиметров в длину.

Стиль и цветовая гамма

Цвета русских народных костюмов для детей, мужчин и женщин разных возрастов существенно отличались. Одежда молодых бездетных девушек отличалась яркостью и колоритностью, в то время как для нарядов пожилых людей была характерна скромность. Основные цвета тканей:

- белый;

- красный;

- синий;

- зелёный;

- лиловый;

- голубой;

- розовый.

Особой популярностью пользовался красный — цвет власти и плодородия. В древней Руси различали 33 оттенка, каждый из которых имел своё название — мясной, кровавый, маковый, огненный, вишнёвый, алый, кирпичный и так далее. Другим цветам тоже давали вычурные имена, например, тёмно-лимонный или шафранный.

Костюмы, особенно женские и детские, изобиловали рисунками и вышивкой. Стиль орнаментов на одежде соответствует резьбе на русской избе. В узоры вплетали природные образы — растения, животные, птицы, анималистические символы. Часто встречались фигуры людей. Популярностью пользовались геометрические формы и символы — солнечный круг, месячный серп, кресты, овалы, ромбы. Каждый элемент вышивки подбирался индивидуально и имел символическое значение. На переднике или фартуке можно было «нарисовать» историю семьи владелицы.

Украшения и аксессуары

Одежда всех слоёв населения на Руси отличалась одинаковым покровом и стилем. Отличались только украшения. Распространённые украшения в русском костюме:

- кружева — состояли из плотной ткани с вышивкой;

- пуговицы разных форм и размеров — украшались драгоценными металлами и камнями, выполнялись в виде голов животных и других природных символов;

- нашивки — полоски с петлями для пуговиц, украшались кисточками, плетениями, узорами;

- ожерелья — нарядные воротники, которые пристёгивались или пришивались к одежде;

- колты — подвески на головной убор, крепятся к вискам;

- гривна — шейный обруч, был не только украшением, но и знаком отличия.

Русская народная одежда — важное достояние древней культуры. Её изучение помогло получить информацию о социальной жизни, быте, обычаях и традициях предков. Сейчас костюм является частью истории, но его элементы до сих пор используют в праздничных и повседневных нарядах.

Любовь на всю жизнь: как у них это получается?

В юности я был очарован романтическими трагедиями, такими как «Мадам Бовари» Гюстава Флобера (1856) и «Мой Михаэль» Амоса Оза (1968). Эти романы можно считать своеобразными притчами, предупреждающими, что может случиться, если пройдет страсть и увянет настоящая любовь. Эмма Бовари пыталась разнообразить свою скучную жизнь супружескими изменами. В конечном счете, отвергнутая своими любовниками и погрязшая в долгах, Эмма принимает мышьяк. Как и Эмму, Хану Гонен (жену Михаэля) переполняют мечты и страсти, но она скована узами брака с прагматичным и приземленным человеком. Со временем брак перестает ее радовать, все это приводит к депрессии, а воздушные замки рушатся, как и рассудок главной героини.

Эмма и Хана стали жертвами выдумки, опасной романтической идеологии, закрепленной в наших обрядах, музыке и литературе: любовь может преодолеть все преграды («не отрекаются любя»); любовь вечна («пока смерть не разлучит нас»). Эта соблазнительная парадигма зиждется на представлении об уникальности любимого человека и слиянии с ним. Родственные души созданы друг для друга; двое образуют единое целое; человек становится незаменимым («на тебе сошелся клином белый свет»). Идеальная любовь всеохватывающая, бескомпромиссная и безоговорочная. Не важно, что происходит за пределами отношений, настоящее глубокое чувство выдержит любые испытания.

Романтическая идеология остается привлекательной по сей день, но к утверждению, что страсть может длиться вечно, мы все же относимся с изрядной долей скепсиса. Один из аргументов против бесконечной тяги к партнеру содержится в работе известного голландского философа XVII века Бенедикта Спинозы: эмоции возникают, когда мы переживаем сильные потрясения. Эффект от потрясения не может длиться вечно, следовательно страстная любовь должна сойти на нет.

Многие исследования подтверждают этот тезис: половое влечение и продолжительные романтические чувства резко ослабевают с течением времени. Частота сексуальной активности с постоянным партнером неуклонно снижается, и через год брака секс у супругов бывает уже в два раз реже, чем в первый месяц, а впоследствии, особенно после рождения детей, этот показатель становится еще ниже. Такая закономерность была выявлена у живущих вместе гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Соответственно, утверждают ученые, продолжительная страстная любовь — явление редкое, почти всегда она трансформируется в любовь дружескую, в которой постепенно ослабевает влечение и сексуальное желание. Любовь — это компромисс, как гласит избитая мудрость, мы можем либо гореть ярко и прогореть быстро, либо дарить тускловатый свет в течение многих лет. Бесполезно идти по пути Эммы и Ханы, потому что выбрать надо что-то одно.

Или можно совместить?

Новое исследование предполагает, что народная мудрость ошибается: в значительном количестве продолжительных отношений любовь продолжает жить.

В 2012 году психолог Дэниэл О’Лири и его коллеги из Университета штата Нью-Йорк задавали жителям маленького американского городка вопрос: «Как сильно вы любите своего партнера?» В исследовании приняли участие 274 респондента, находящихся в браке более 10 лет, и 40 % из них ответили «очень сильно люблю» (7 баллов по 7-балльной шкале). Команда О’Лири провела аналогичное исследование, опросив жителей Нью-Йорка, и 29 % из 322 пар дали тот же ответ. Сайт знакомств match.com в 2011 году опубликовал результаты опроса, в рамках которого 18 % посетителей портала рассказали о чувстве романтической любви продолжительностью более 10 лет.

Как объяснить такие результаты опросов? Ряд исследователей полагает, что ответ следует искать в области неврологии.

В опубликованном в 2012 году исследовании Бьянка Асеведо, психолог из Университета Стоуни-Брук, и ее коллеги рассказали о 10 женщинах и 7 мужчинах, находящихся в браке в среднем 21 год и утверждающих, что они до сих пор сильно влюблены. Исследователи показывали участникам изображения лиц их партнеров во время МРТ-сканирования мозга.

Сканирование показало значительную активность в центрах системы внутреннего подкрепления. Активность была схожей с результатами людей, переживающих новое увлечение, и значительно отличалась от результатов людей, испытывающих дружеские чувства к партнеру.

Все это меня озадачило. Неужели мы в самом деле жертвы романтической идеологии? Должны ли мы прекратить поиски настоящей любви и приспосабливаться к неидеальному партнеру или же нужно ждать родственную душу до последнего? В наше время найти ответ на эти вопросы нелегко. Воплощать в жизнь романтический идеал, не выходя за рамки социальных норм, неимоверно трудно; только мертвая рыба плывет по течению.

Тем не менее я все еще на стороне Эммы и Ханы и хотел бы верить, что подлинная романтическая любовь может длиться много лет. А что, если рассматривать ее не как книжный стереотип для подростков, а как новую психологическую парадигму? Я бы совместил результаты исследования американцев с замечанием Спинозы (утверждавшего, что эмоциям необходима встряска) и разделил всю любовь на два типа: поверхностные романтические переживания, в которых первостепенное значение имеет сексуальное влечение, и глубокую любовь, где выше ценятся уже обмен опытом и личностное развитие. Обе формы любви наполнены сильными чувствами, но только одна из них уцелеет после 10 лет брака.

Проведем мысленный эксперимент: сравни сильные эмоции, например гнев, с чувствами, например скорбью. Чувства способны не только вызывать сильные эмоции снова и снова, но и формировать наши взгляды и модели поведения на постоянной основе.

Вспышка гнева может длиться несколько минут или час, но скорбь, вызванная потерей любимого человека, чувствуется постоянно, изменяя наше настроение, манеры и даже ощущение времени и пространства. Точно так же в сфере любви мы должны разделять романтическое влечение и романтическую глубину. Первое представляет собой кратковременные острые эмоции, второе — частые проявления влечения на протяжении долгого периода времени вкупе с получением жизненного опыта, проявляющегося во всех сферах и помогающего индивиду расти и развиваться.

Но романтическая глубина отличается не только длительностью, но и сложностью. Здесь можно провести параллель с музыкой. В 1987 году Уильям Гейвер и Джордж Мандлер, психологи из Университета Калифорнии, Сан-Диего, обнаружили, что чем чаще человек слушает музыку одного жанра, тем больше ему такая музыка нравится — до определенного момента.

Слишком частое прослушивание может вызвать скуку, особенно если композиции просты. Чем сложнее музыка, тем ниже вероятность того, что она надоест. То же и с любовью.

Сложность личности — важный фактор, определяющий, останется ли любовь более или менее глубокой по прошествии времени: с простым психологическим объектом хочется взаимодействовать меньше, чем со сложным. Психологически сложная личность с большей вероятностью вызовет глубокие чувства у партнера, в то время как даже самое сильное половое влечение к примитивному индивидууму может в любой момент улетучиться. Влечение движимо потрясениями и новыми ощущениями и исчезает при постоянном близком контакте. Романтическая глубина же в таких условиях, наоборот, расцветает, если человек, как и сами отношения, сложный и многогранный.

Разницу между романтической глубиной и романтическим влечением можно пояснить тезисами Аристотеля, который разделял эвдемонистическое благо (ведущее к достижению счастья) и гедонистическое благо (дающее лишь мимолетное удовольствие).

В 2004 году Кэрол Рифф, психолог Висконсинского университета в Мэдисоне, изучила влияние эвдемонистического блага на биомаркеры сердечно-сосудистой, нейроэндокринной и иммунной систем, а также на общую сопротивляемость болезням и выздоровление. Она обнаружила, что для такого состояния характерен пониженный уровень кортизола в слюне (кортизол — гормон-индикатор стресса), провоспалительных цитокинов, предваряющих появление аутоиммунных заболеваний, и большая длительность фазы быстрого сна, во время которой происходит восстановление организма и человек видит сны. Также у того, кто испытывает эвдемонистическое благо, понижен уровень биомаркеров, связанных с риском возникновения болезни Альцгеймера, остеопороза и артрита.

Пока партнеры развиваются, а физическая страсть остается хотя бы «умеренной», глубокая любовь будет жить. Тем не менее она тоже иногда умирает. Такое может случиться оттого, что изменились сами партнеры или же, например, иссякло химическое влечение, а вслед за ним ушла и страсть.

Вычислить риск смерти вашей большой любви можно по формуле любовных отношений, включающей две переменные. Первая — сексуальная притягательность. Вторая — оценка личностных характеристик партнера, от чувства юмора до честности и креативности, то есть тех черт, которые мы ценим в наших друзьях.

Внешне привлекательная женщина захочет, чтобы ее любили не только за «красивые глаза», но также за поступки и черты характера. Менее симпатичная пожелает обратного — чтобы любимый ценил ее внешность так же, как он ценит ее доброту и мудрость. Она бы обиделась, если бы услышала от своего молодого человека: «Ты явно не модель и не возбуждаешь меня, но твой блестящий ум все компенсирует». В поэме «К Анн Грегори» Уильяма Йейтса девушка хочет, чтобы любили ее саму, а не ее золотистые волосы. Старик говорит ей: «…лишь Господь всевластный / Любить саму Вас может, / Не волосы атласны».

Две оценочные модели, формирующие романтическую любовь, не являются автономными: положительная оценка характеристик партнера в значительной степени зависит от того, как он выглядит. В книге «Выживание красивейших» (1999) Нэнси Эткофф, когнитивный психолог Гарвардской медицинской школы, показывает, что на оценку интеллекта, общительности и морали заметное влияние оказывает привлекательность оцениваемого объекта. В этом суть «ореола привлекательности», когда кажется, что человек с красивой внешностью также обладает положительными чертами характера. Но не спешите записываться к пластическому хирургу — имеет место и обратный эффект: человек с выдающимися качествами, не имеющими прямого отношения к внешности (социальный статус, мудрость и проч.), кажется партнеру более симпатичным. Поэтому богатые, знаменитые и влиятельные люди вызывают большее сексуальное желание вне зависимости от того, как они выглядят.

Со временем, конечно, оценки по обеим шкалам могут измениться. Влечение имеет больший вес в краткосрочной перспективе, а дружеская симпатия более важна в долгосрочной. В любой момент развития отношений недобор очков по одной из шкал ведет к неудовлетворенности — и тому, что я называю чувством «любовного компромисса»: вы сегодня поступаетесь своими интересами и желаниями ради спасения любви в будущем.

Даже когда любовь глубока, этот компромисс, если им злоупотреблять, может заставить нас отправиться на поиски чего-то нового. В сериале «Хорошая жена» у главной героини спрашивают, каким образом ее любовь смогла пережить страсть, на что она отвечает: «Я думаю, дело не только в сердце. Иногда сердцем нужно управлять».

Счастливым парам, испытывающим наиболее глубокое чувство любви, никогда или почти никогда не приходилось управлять своим сердцем; они свободно следовали его зову, потому что он вел их непосредственно в те отношения, которые они и хотели сохранить. Остальные строят отношения на основе компромисса. Мы отказываемся от романтических привилегий, таких как сексуальная свобода и сумасшедшая страсть, получая взамен неромантические привилегии — спокойную жизнь без финансовых забот.

Романтический компромисс создает два главных препятствия для вечной любви.

Первое заключается в необходимости принять негативные характеристики партнера, такие как недостаточная привлекательность или отсутствие житейской мудрости; это неотъемлемая часть любого компромисса, и с этим довольно легко ужиться, ведь недостатки есть у всех. Второе препятствие — отказ от шанса найти партнера получше. Этому соблазну сложнее сопротивляться, потому что он целиком и полностью в нашей власти. Учитывая, что число возможностей для поиска партнера в современном обществе неуклонно растет (как говорила Мэй Уэст, «так много мужчин, так мало времени»), наша неспособность довольствоваться тем, что имеем, превратилась в главное препятствие на пути к достижению и поддержанию глубокой любви.

В 2012 году психолог Джастин Лавнер и его коллеги из Университета Калифорнии изучали женщин, которые испытывали колебания (один из признаков чувства компромисса) перед свадьбой. Выяснилось, что сомневавшиеся в своем выборе разводились в 2,5 раза чаще, а если оставались в браке, то были удовлетворены своими отношениями далеко не в полной мере. Если у вас возникли сомнения, это не всегда означает, что вам не нужно связывать жизнь с этим человеком, — абсолютная уверенность невозможна. Однако мы должны принять во внимание характер и интенсивность сомнений: в начале отношений они вращаются вокруг романтического влечения, привлекательности и сексуального желания. По прошествии лет фокус компромисса смещается на такие качества, как доброта и мудрость, которые важны для развития и процветания. Беспокоиться следует по поводу последнего, потому что партнеры, не дающие друг другу развиваться, будут испытывать постоянный соблазн воспользоваться вниманием посторонних.

Но даже если партнеры не испытывают чувство компромисса и полностью довольны друг другом, их роман может быть уничтожен самым коварным стереотипом романтической идеологии: ложным представлением, что двое должны слиться в единое целое.

Частично эта концепция восходит к Платону, который представлял любовь как поиск своей отсутствующей половины. Тем не менее эта модель «сиамских близнецов» подразумевает потерю личной свободы и своей индивидуальности — двух неотъемлемых составляющих глубокой любви и развития.

В книге «Между мной и тобой» Анжелика Кребс, философ из Базельского университета, развивает идеи Мартина Бубера, который выразил свои взгляды в книге «Я и Ты» (1923), чтобы доказать: любовь заключается не в том, что каждый из партнеров обладает другим, как вещью; любовь — это то, что происходит между ними двумя. Это диалог.

Родство между партнерами порождает функциональную гармонию, в которой личности не только преуспевают, но и развиваются. Им могут нравиться одни и те же музыкальные произведения или театральные постановки, они даже могут начать одеваться в одинаковом стиле. Такие совпадения свидетельствуют о том, что у партнеров похожий образ мысли и они понимают друг друга с полуслова. Но даже в таком случае их личности не слиты воедино — они разделяемы.