Ювелирные украшения в русском стиле

Аксессуары в русском стиле можно с лёгкостью отличить от ювелирных украшений других народов. Им присущи яркие краски, разнообразие символов, выразительность. Такие изделия всегда находятся в центре внимания, поэтому ними можно грамотно расставить акценты в своём образе. О том, как они появились и какими особенностями обладают, мы расскажем в этой статье.

Появление русских мотивов в ювелирном деле

Ювелирное направление в России начало появляться в XVI веке в период Ренессанса. В это время активно развивались различные направления дизайна, который характеризовался чёткостью линий, симметричностью и упорядоченностью. После Отечественной войны 1812 года всё начало меняться, в стране начали развиваться и меняться многие сферы жизни, в том числе и искусство.

Стилистика России формировалась в «Русском узорочье». Так называли школу, где людей учили выполнять разные изделия. Опытные мастера использовали в своих работах различные самоцветы, чернёное серебро и другие материалы.

Новая ветвь в становлении ювелирного дела начала развиваться в XX веке. Это связано с ростом эмиграции, благодаря которой в страну начала приходить новая мода. Дамы украшали себя новыми нарядами, аксессуарами и прочими предметами туалета. Людям пришёлся по вкусу новый стиль, которого они не видели ранее. В начале следующего века особой популярностью стали пользоваться украшения, выполненные вручную в небольшом количестве. Это позволяло состоятельным людям становиться обладателями эксклюзивных изделий, которые можно было редко встретить у кого-то другого.

В XIV веке серьги были популярны не только среди женщин, но и среди мужчин

Основные черты аксессуаров

Стилистику каждого народа можно выявить по каким-то особенным характеристикам. К особенностям русского направления относятся следующие:

- многообразие моделей украшений;

- богатая цветовая гамма;

- изображения цветов и других элементов природы;

- присутствие драгоценных камней.

Яркая палитра украшений выбрана неспроста. Каждый из оттенков имеет своё значение и символизирует разные сферы жизни и явления. Например:

- красный – жизнь, любовь, энергия;

- голубой – чистота, возвышенность, спокойствие и гармония;

- белый – благородство, непорочность;

- жёлтый – восходящее солнце, мир, счастье;

- синий – верность, доброта, духовность;

- зелёный – жизнь, молодость, запас сил, душевная гармония.

Кроме цветовой палитры особое внимание стоит уделить символике. На русских аксессуарах нередко можно встретить сказочные и мифологические мотивы. Элементы фольклора играют важную роль, ведь именно по ним можно узнать страну, в которой изготовили украшение. Ещё один классический элемент – это матрёшка. Её также можно увидеть в разных видах изделий: серьги, подвески, брошки и т.д.

Виды изделий

Издавна самыми известными русскими украшениями были крупные серьги. Также дамы носили различные аксессуары на голове и волосах: кокошники, ленты, венки из цветов и т.д.

Что касается современности, то до сих пор большим спросом пользуются следующие виды украшений:

- крупные бусы и ожерелья;

- браслеты;

- броши;

- кольца;

- серьги;

- перстни;

- цепи.

Выбор материалов

В период развития ювелирного искусства русские мастера учились создавать из серебра настоящие шедевры. Они занимались чернением металла, покрывали его эмалью, изображали на нём разные узоры. Также они работали с золотом, как с жёлтым, так и красным. Кроме драгоценных металлов ювелиры использовали в своём деле самоцветы:

- бирюзу;

- изумруды;

- янтарь;

- рубины;

- жемчуг;

- перламутр.

Издавна ювелирные изделия носили не только для красоты, но и в качестве оберегов

Благодаря разнообразию выбора, сейчас можно найти множество экземпляров бижутерии в русском стиле. Их могут оформлять в виде имитации натуральных камней, делать на них разные виды росписи: Хохломскую, Гжель, Жостовскую и т.д.

Как правильно носить

Современный вариант русских ювелирных изделий предполагает не только большие, но и лаконичные модели. Именно поэтому они будут допустимы не только для каких-то тематических мероприятий, но и для ежедневной носки.

Но прежде, чем надеть на себя украшения, стоит помнить, что элементов должно быть в меру. Это правило можно легко объяснить тем, что буйство красок не должно превратиться в одно сплошное пёстрое пятно. Именно поэтому стоит выбрать только пару деталей. Комбинировать их желательно с одеждой базовых оттенков, чтобы с помощью ярких украшений умело расставить акценты.

Итак, если вы цените русскую культуру и традиции, то приобретение нескольких изделий в русском стиле будет весьма кстати. Но если вы не любите слишком яркие детали, то не стоит отчаиваться, ведь найдётся вариант и для вас. В ювелирных магазинах можно найти украшения, выполненные в более сдержанных тонах: серебро, бардовые и коричневые камни, аккуратная роспись на тёмном фоне.

К истокам: “Русское узорочье” – ювелирное искусство Руси

В данной статье хотелось бы обратиться к истории ювелирного искусства Древней Руси, в частности к “Русскому узорочью”. Вполне вероятно, что те вещи, которые были модными несколько веков назад, вдохновят нас, современных авторов, на создание украшений в национальных русских традициях!

Что же такое “Русское узорочье”? Этим термином названо яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII веков. Это направление сочетает в себе мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Русские мастера отчасти видоизменили традицию изготовления украшений, которая была известна со времен Византии и берет свое начало в Древнем Риме: расцветили украшения драгоценными эмалями и драгоценными камнями, придали им ярко выраженный национальный колорит.

Название «Русское узорочье» удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства — сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров. Мотивы ажурного узора, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

![]()

Важную роль в парадном женском наряде играли рясны — длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по обеим сторонам лица.

![]()

![]()

![]()

Особенно разнообразны и оригинальны по форме были серьги. Судя по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а прикрепляли к головному убору.

![]()

![]()

![]()

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились работах московских златокузнецов: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными симметричными формами эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

![]()

![]()

Кольца и перстни также пользовались всеобщей любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Изумруды, рубины, сапфиры, бирюза, жемчуг в эффектном обрамлении выглядели, как цветы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

![]()

![]()

![]()

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

Российские ювелиры на протяжении многих столетий неоднократно обращались и обращаются к творчеству мастеров «русского узорочья», создавая шедевры русского стиля.

Литература: Шаталова И.В.Стили ювелирных украшений. – 2004.

«Русский стиль» в ювелирном искусстве как национальная интерпретация европейских стилей

ДХШ № 2 ПДИ имени В. Д. Поленова

Ведя речь о национальных стилях в ювелирном искусстве, нужно сразу же оговориться, что национальные стили в данной отрасли декоративно-прикладного искусства в чистом виде были представлены только там, где географические особенности являлись фактором относительной изоляции культур друг от друга, не допускавшим интеграции или синтеза данных культур. В этом плане мы можем рассматривать только древние цивилизации, такие как египетская, индийская, китайская, а также цивилизация американских индейцев.

Что же касается цивилизаций европейских, то, как известно, развивались они приблизительно одновременно в сравнительной близости друг от друга и, следовательно, говорить о «национальности» стиля на европейской и евроазиатской территории можно весьма условно. Исключением, пожалуй, можно считать только древнегреческую цивилизацию, ставшую родоначальницей и прообразом большинства цивилизаций, находящихся на территории современной Европы. Это утверждение справедливо, поскольку уже в средние века в искусстве, как и в других областях жизни, началась, если можно так выразиться, глобализация. Ведь не зря современные искусствоведы выделяют стили этого и последующих периодов в отдельные, более обобщенные категории — «западно-европейские стили раннего средневековья», а затем, и «стили нового времени», говоря при этом не о стиле чисто национальном, как то французский или итальянский стиль, а о национальной вариации того или иного европейского стиля — итальянский ренессанс, голландское рококо, французский неоклассицизм.

А поскольку в России ювелирное искусство как таковое начало по-настоящему развиваться не раньше конца XVI века, то есть когда в Европе уже подходила к завершению эпоха Ренессанса и все ювелирные технологии были заимствованы именно у европейцев, то и речь о русском стиле в ювелирном искусстве можно вести только в контексте национальной интерпретации европейских стилей.

Победа над Францией в войне 1812 года способствовала осознанию Россией своего национального достоинства. Радость победы, общенациональный подъем, естественно, отражались в искусстве, литературе, архитектуре, живописи, моде и ювелирном искусстве. Это было рождение имперского стиля в России. Торжественный и величественный ампир очень скоро получает все права гражданства. Может быть, Европа, где появился ампир, и представляет этот стиль в деталях богаче и разнообразнее, но именно в России он приобретает строгое благородство, праздничное звучание и некую абсолютную чистоту. В моду вошел «Русский стиль»…

«Русский стиль» явил не только совершенно новый, оригинальный образ русского художественного серебра, но и способствовал созданию целой системы его производства. Если в XVIII — первой половине XIX века серебряное дело в России было сосредоточено, в основном, в руках отдельных мастеров-ювелиров или в небольших мастерских, которые делали вещи на заказ, то во второй половине XIX — начале XX века появление новых технологий, развитие и расширение промышленного производства, подкрепленные спросом российского покупателя, ориентированного в своих вкусах на вещи, созданные в «русском стиле», способствовали стремительному развитию отечественных ювелирных фирм.

Совместно разрабатывая национальную тематику, ювелирные фирмы формировали единый взгляд на художественные изделия, создавали их зрительный образ, решали общие задачи декоративного оформления. Вместе с тем, каждая из фирм, пользуясь широким перечнем художественных и технических приемов, имела и свои пристрастия, которые делали ее индивидуально узнаваемой среди остальных. Так, фирма Овчинникова специализировалась на изделиях с эмалью; фирма Постникова — на изделиях, выполненных в технике скани; фирма Сазикова прославилась серебряным литьем и мелкой скульптурной пластикой.

Становление национального стиля в русском ювелирном искусстве во второй половине XIX века было процессом долгим и непростым. Окончательное его оформление, как самостоятельного течения, происходит в 70-80-е годы XIX века под влиянием новых демократических тенденций, связанных с развитием русского общества в пореформенный период. В отечественных изделиях демократическое мировоззрение эпохи выразилось в массовом воспроизведении народной тематики и национальных орнаментальных мотивов.

Мелкая пластика в русском художественном серебре второй половины XIX века тоже развивалась в русле «русского стиля». Большую популярность приобрела мелкая пластика, посвященная русской охотничьей тематике.

Но особенно популярной стала крестьянская тема в различных ее интерпретациях: появились композиции и отдельные фигурки, изображающие крестьян пашущих, крестьян отдыхающих, крестьян на празднике и т. д.

Та же народная тема была характерна и для функциональных изделий из серебра. Широкое распространение среди них получили такие предметы, как пепельницы в виде лаптей или крестьянских саней, солонки в форме деревянных солониц и берестяных плетеных туесков, подстаканники в форме деревенских рубленых изб, сахарницы и блюда, имитировавшие берестяное плетение и ткани, стопки и стаканчики в виде деревянных кадушек и т. д.

Особенный интерес в эти годы вызывали изделия из серебра в сочетании с эмалью. Помимо эмали, для украшения серебряных изделий использовали реалистическое изображение сцен из народной жизни, а также видов Москвы, Петербурга, выполненные в виде миниатюр техникой черни. При этом внимание мастеров было сосредоточено не на органичной компоновке изображения с формой и орнаментикой предмета, а на тщательном воспроизведении популярных сюжетов.

Основой «Русского стиля» и почвой, в которую упали семена западно-европейских стилей ювелирного искусства стало «Русское узорочье» -так называют яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII веков. И это название удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличаются пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях много насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства — посаженных в высокие касты альмандинов, сапфиров, рубинов, шпинели, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров.

В средневековой Руси драгоценные украшения пользовались всеобщей любовью, о чем сохранилось немало исторических свидетельств. Их носили и женщины, и мужчины, независимо от того, принадлежали ли они к простому посадскому люду или представляли верхушку тогдашнего феодального общества — царскую семью и боярство. Их украшения отличались только ценностью металлов и камней, то есть стоимостью, и, естественно, особенно богатым было ювелирное оформление царских нарядов. Роскошь парадных драгоценностей немало удивляла иностранцев, иноземные послы сообщали на родину, что царь и бояре одеваются «пышно без всякой меры».

Поражал воображение европейцев и необычайно широкий и самобытный набор украшений, которые носили жители Московии. Их длинные, широкие одежды, почти целиком закрывавшие фигуру, украшали многочисленные драгоценности -накладные, нашивавшиеся и пристегивавшиеся. Некоторые из этих изделий не дошли до наших дней и известны только по документальным источникам и немногим сохранившимся портретам. Среди них — декорированные золотом, камнями и жемчугом «аламы», пристегивавшиеся к платью на груди; «образцы», украшения с жемчугом и золотыми запонами, в большом количестве прикреплявшиеся к разным частям парадного костюма; «ожерельеце» — разновидность стоячего или отложного воротника, пристегивавшегося к вороту сорочки, платья либо зипуна.

Но и те немногие древнерусские украшения, которые можно увидеть в российских музеях, дают представление о своеобразной красоте и характерных особенностях «русского узорочья». Необыкновенно декоративно так называемое «кружево» — полосы, составленные из небольших прямоугольных золотых и серебряных прорезных запон; его использовали для отделки ворота, подола и рукавов одежды. Мотивы ажурного узора запон, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки граната, тюльпанов и других, незнакомых на севере растений.

Важную роль в парадном женском наряде играли рясны — длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по обеим сторонам лица. Их ношение требовало особой плавности движений и величавой походки, что в немалой степени определяло удивительно царственный образ женщины того времени.

Видное место в древнерусском костюме занимали и те виды украшений, которые существуют до сих пор. Особенно разнообразны и оригинальны по форме были серьги, во все времена являвшиеся излюбленным украшением русских женщин. Судя по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а прикрепляли к головному убору.

Широкое распространение получили в XVI-XVII веках серьги, носившие название «одинцы», «двойчатки» и «тройчатки», которые пользовались успехом у женщин самых разных сословий. Их различие состояло лишь в количестве проволочных стерженьков — главном конструктивном элементе украшения, — крепившихся к массивной проволочной мочке и унизанных камнями, жемчугом, кораллами и цветными стеклами либо серебряными цилиндриками, усыпанными зернью.

Многие типы серег, бытовавших в то время на Руси, являются чисто русским изобретением и в таком варианте не встречаются у других народов. К их числу можно отнести новгородские серьги-«голубцы», форма которых напоминает стилизованные фигурки двух птиц, обращенных друг к другу либо клювиками, либо спинками.

В соответствии со вкусами той эпохи поверхность серег была украшена затейливыми завитками из сканных жгутиков, драгоценными камнями, жемчугом, перламутром или цветными стеклами. Необычайное своеобразие отличает и серьги из Сольвычегодска и Великого Устюга, декорированные расписной эмалью и жемчугом, уникальным даром рек Русского Севера.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в золотых серьгах московских злато кузнецов, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными симметричными формами, эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

Неизменной любовью практически у всех слоев населения Древней Руси пользовались кольца. В торжественных случаях кольца зачастую носили на всех пальцах рук, а для их хранения изготавливали специальные ларцы. Предпочтение отдавалось перстням, то есть кольцам со щитком с драгоценными камнями. Крупные камни — изумруды, рубины, сапфиры, бирюзу, жемчуг — вставляли в приподнятые массивные касты, часто декорированные многоцветной эмалью. Особенно эффектно выглядели перстни, формой щитка напоминавшие высокие конусообразные цветки, увенчанные жемчугом или драгоценными камнями. Популярны были также золотые кольца с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями, чаще всего изумрудами и рубинами. Широко бытовали перстни-печати, резной щиток которых декорировали пояском мелкого растительного орнамента. Но каким бы разнообразием ни отличались кольца того времени, и какую бы форму они ни имели, все кольца были не только декоративны, но и удобны в использовании.

В набор ювелирных изделий, служивших украшением костюма как царя, бояр и дворян, так и богатых посадских людей или крестьян, обязательно входили пуговицы, которые нашивали на одежды и головные уборы. Их обычно очень ценили, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней описи имущества царей и знатных бояр, и неоднократно перешивали с наряда на наряд, а порою из этих незатейливых украшений составляли даже целые ожерелья. Пуговицы были необычайно разнообразны по формам, размерам и технике изготовления — крупные и мелкие, шарообразные, куполообразные либо грушевидные, их декорировали чеканными и сканными узорами, зернью, эмалью, чернью или камнями.

Дополнением костюма были также драгоценные пряжки и булавки, но особой популярностью пользовались золотые и серебряные цепи, собранные из плоских колец или розеток, украшенных голубой и белой эмалью, либо состоящие из звеньев, выполненных в виде восьмерок из завитков плющеной скани.

Хотя украшения невелики по размерам и имеют специфические формы, они, несомненно, отличаются теми же художественными особенностями, что и произведения других видов ювелирного искусства того времени. В них та же гармония форм и выразительность симметричных композиций, пышность орнаментального декора, то же звонкое многоцветие камней и эмалей, наконец, то же благородное чувство меры, как и в драгоценных предметах убранства стола или в ювелирных изделиях культового назначения.

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

На протяжении последующих столетий российские ювелиры неоднократно обращались к творчеству мастеров «русского узорочья», порою повторяя некоторые формы и элементы этого стиля или же творчески трансформируя их и создавая новые образы и композиции.

Нельзя не отметить что «русское узорочье» и стало основой формирования «русского стиля», сложившегося в России и существовавшего одновременно с неостилями, пришедшими из Западной Европы. Ранний этап его развития принято определять как «русско-византийский», поздний — как «неорусский». В основе стиля лежало романтическое стремление возродить исконно русскую культуру, которое в значительной мере определило развитие архитектуры, живописи, прикладного искусства, музыки того времени. В ювелирном деле обращение к историческим корням — к древнерусскому искусству XVII века — порою выливалось в стилизацию старинных форм и декора. Однако ряду ювелирных фирм удалось создать выразительные произведения, вполне отвечавшие патриотическим настроениям своего времени и пользовавшиеся неизменным успехом на международных выставках. Их техничное исполнение до сих пор вызывает восхищение. В XIX веке «русский стиль» в большей степени отразился на развитии таких видов ювелирного искусства, как предметы православного культа, интерьерные декоративные композиции и предметы сервировки стола, а на художественное решение ювелирных украшений он оказал значительно меньшее влияние. Тем не менее, присущие этому стилю черты можно увидеть в украшениях конца XX столетия, когда в России начался процесс возрождения традиций русского ювелирного искусства.

Литература

- Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I в. до н.э. — XIII в. н.э. М., 1977.

- История русского искусства / Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 1-12 (разделы декоративно-прикладного искусства). М., 1953-1961.

- Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890-х гг. Гос. Эрмитаж. Каталог выставки и материалы конференции. СПб., 1996.

- Плешанова И.И., Лихачева Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство. Л., 1990.

- Русское декоративно-прикладное искусство / Под ред. А.И. Леонова. Т. 1-3. М., 1962-1965.

Русские ювелирные Украшения – русское узорочье

Исторические художественные стили

От Древней Руси до эпохи модерна

Искусство «русского узорочья»

«Русское узорочье» – так называют яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII исков. И это название удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличаются пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях много насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства – посаженных в высокие касты альмандинов, сапфиров, рубинов, шпинели, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров.

В средневековой Руси драгоценные украшения пользовались всеобщей любовью, о чем сохранилось немало исторических свидетельств. Их носили и женщины, и мужчины, независимо от того, принадлежали ли они к простому посадскому люду или представляли верхушку тогдашнего феодального общества – царскую семью и боярство. Их украшения отличались только ценностью металлов и камней, то есть стоимостью, и, естественно, особенно богатым было ювелирное оформление царских нарядов. Роскошь парадных драгоценностей немало удивляла иностранцев, иноземные послы сообщали на родину, что царь и бояре одеваются «пышно без всякой меры».

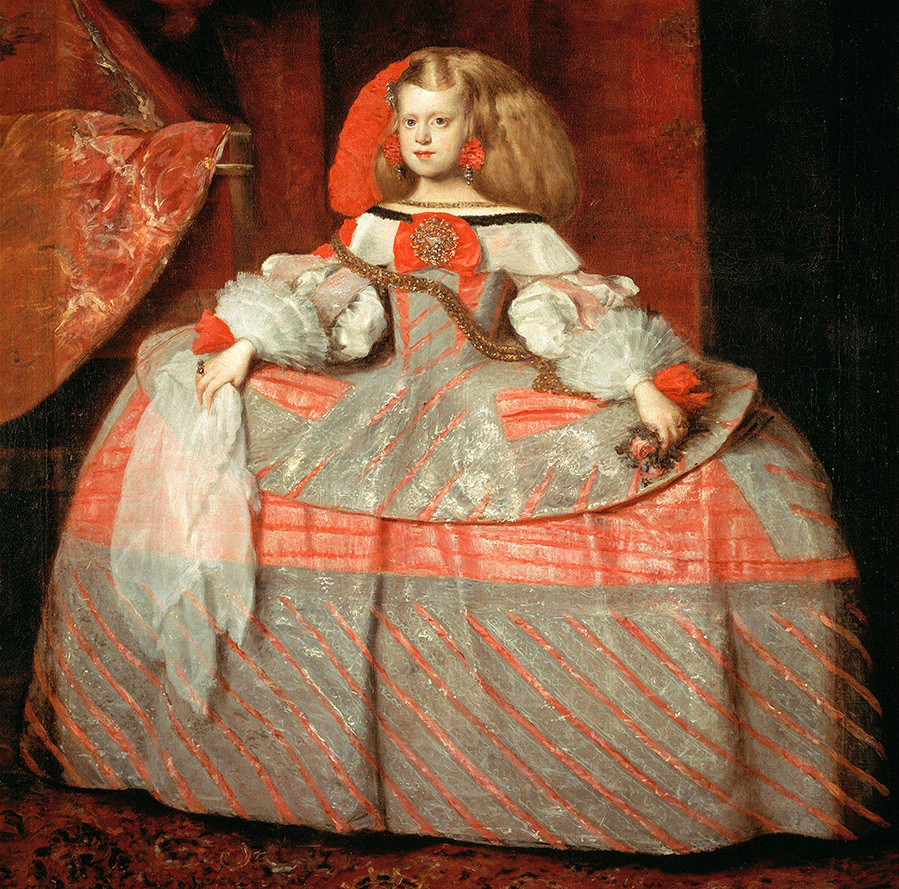

Поражал воображение европейцев и необычайно широкий и самобытный набор украшений, которые носили жители Московии. Их длинные, широкие одежды, почти целиком закрывавшие фигуру, украшали многочисленные драгоценности – накладные, нашивавшиеся и пристегивавшиеся. Некоторые из этих изделий не дошли до наших дней и известны только по документальным источникам и немногим сохранившимся портретам. Среди них – декорированные золотом, камнями и жемчугом «аламы», пристегивавшиеся к платью на груди; «образцы», украшения с жемчугом и золотыми запонами, в большом количестве прикреплявшиеся к разным частям парадного костюма; «ожерельеце» – разновидность стоячего или отложного воротника, пристегивавшегося к вороту сорочки, платья либо зипуна.

Но и те немногие древнерусские украшения, которые можно увидеть в российских музеях, дают представление о своеобразной красоте и характерных особенностях «русского узорочья». Необыкновенно декоративно так называемое «кружево» – полосы, составленные из небольших прямоугольных золотых и серебряных прорезных запон; его использовали для отделки ворота, подола и рукавов одежды. Мотивы ажурного узора запон, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Важную роль в парадном женском наряде играли рясны – длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по обеим сторонам лица. Их ношение требовало особой плавности движений и величавой походки, что в немалой степени определяло удивительно царственный образ женщины того времени.

Видное место в древнерусском костюме занимали и те виды украшений, которые существуют до сих пор. Особенно разнообразны и оригинальны по форме были серьги, во все времена являвшиеся излюбленным украшением русских женщин. Судя по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а прикрепляли к головному убору.

Широкое распространение получили в XVI-XVII веках серьги, носившие название «одинцы», «двойчатки» и «тройчатки», которые пользовались успехом у женщин самых разных сословий. Их различие состояло лишь в количестве проволочных стерженьков – главном конструктивном элементе украшения, – крепившихся к массивной проволочной мочке и унизанных камнями, жемчугом, кораллами и цветными стеклами либо серебряными цилиндриками, усыпанными зернью.

Многие типы серег, бытовавших в то время на Руси, являются чисто русским изобретением и в таком варианте не встречаются у других народов. К их числу можно отнести новгородские серьги-«голубцы», форма которых напоминает стилизованные фигурки двух птиц, обращенных друг к другу либо клювиками, либо спинками. В соответствии со вкусами той эпохи поверхность серег была украшена затейливыми завитками из сканных жгутиков, драгоценными камнями, жемчугом, перламутром или цветными стеклами. Необычайное своеобразие отличает и серьги из Сольвычегодска и Великого Устюга, декорированные расписной эмалью и жемчугом, уникальным даром рек Русского Севера.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в золотых серьгах московских злато кузнецов, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными симметричными формами, эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

Неизменной любовью практически у всех слоев населения Древней Руси пользовались кольца. В торжественных случаях кольца зачастую носили на всех пальцах рук, а для их хранения изготавливали специальные ларцы. Предпочтение отдавалось перстням, то есть кольцам со щитком с драгоценными камнями. Крупные камни – изумруды, рубины, сапфиры, бирюзу, жемчуг – вставляли в приподнятые массивные касты, часто декорированные многоцветной эмалью. Особенно эффектно выглядели перстни, формой щитка напоминавшие высокие конусообразные цветки, увенчанные жемчугом или драгоценными камнями. 11опулярны были также золотые кольца с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями, чаще всего изумрудами и рубинами. Широко бытовали перстни-печати, резной щиток которых декорировали пояском мелкого растительного орнамента. Но каким бы разнообразием ни отличались кольца того времени, и какую бы форму они ни имели, все кольца были не только декоративны, но и удобны в использовании.

В набор ювелирных изделий, служивших украшением костюма как царя, бояр и дворян, так и богатых посадских людей или крестьян, обязательно входили пуговицы, которые нашивали на одежды и головные уборы. Их обычно очень ценили, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней описи имущества царей и знатных бояр, и неоднократно перешивали с наряда на наряд, а порою из этих незатейливых украшений составляли даже целые ожерелья. Пуговицы были необычайно разнообразны по формам, размерам и технике изготовления – крупные и мелкие, шарообразные, куполообразные либо грушевидные, их декорировали чеканными и сканными узорами, зернью, эмалью, чернью или камнями.

Дополнением костюма были также драгоценные пряжки и булавки, но особой популярностью пользовались золотые и серебряные цепи, собранные из плоских колец или розеток, украшенных голубой и белой эмалью, либо состоящие из звеньев, выполненных в виде восьмерок из завитков плющеной скани.

Хотя украшения невелики по размерам и имеют специфические формы, они, несомненно, отличаются теми же художественными особенностями, что и произведения других видов ювелирного искусства того времени. В них та же гармония форм и выразительность симметричных композиций, пышность орнаментального декора, то же звонкое многоцветие камней и эмалей, наконец, то же благородное чувство меры, как и в драгоценных предметах убранства стола или в ювелирных изделиях культового назначения.

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

На протяжении последующих столетий российские ювелиры неоднократно обращались к творчеству мастеров «русского узорочья», порою повторяя некоторые формы и элементы этого стиля или же творчески трансформируя их и создавая новые образы и композиции.

К истокам: “Русское узорочье” – ювелирное искусство Руси

| Виды творчества: | Разные виды творчества Бижутерия своими руками > Ювелирное искусство |

В данной статье хотелось бы обратиться к истории ювелирного искусства Древней Руси, в частности к “Русскому узорочью”. Вполне вероятно, что те вещи, которые были модными несколько веков назад, вдохновят нас, современных авторов, на создание украшений в национальных русских традициях!

Что же такое “Русское узорочье”? Этим термином названо яркое самобытное искусство золотых и серебряных дел мастеров Древней Руси XVI-XVII веков. Это направление сочетает в себе мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Русские мастера отчасти видоизменили традицию изготовления украшений, которая была известна со времен Византии и берет свое начало в Древнем Риме: расцветили украшения драгоценными эмалями и драгоценными камнями, придали им ярко выраженный национальный колорит.

Название «Русское узорочье» удивительно точно передает характер украшений того времени, которые отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В украшениях использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства — сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы и, конечно, любимого во все времена жемчуга. Особую декоративность придает изделиям обилие растительного сканного орнамента, широкое применение многоцветной эмали, черни глубокого тона, рельефных чеканных узоров. Мотивы ажурного узора, украшенных камнями и эмалью, напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Важную роль в парадном женском наряде играли рясны — длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, которые подвешивали к головным уборам симметрично по обеим сторонам лица.

Особенно разнообразны и оригинальны по форме были серьги. Судя по форме замка, некоторые довольно массивные украшения носили не в ушах, а прикрепляли к головному убору.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились работах московских златокузнецов: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками. Красочные, нарядные, с четко выверенными симметричными формами эти серьги олицетворяют представления о красоте, характерные для того времени, и являются образцом художественного совершенства.

Кольца и перстни также пользовались всеобщей любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Изумруды, рубины, сапфиры, бирюза, жемчуг в эффектном обрамлении выглядели, как цветы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

Мастера золотого и серебряного дела XVI-XVII веков продолжили художественные традиции своих предшественников и, аккумулируя в своем творчестве опыт искусных ювелиров Византии, а нередко и заимствуя некоторые технические приемы и мотивы искусства Востока и Запада, они вместе с тем привнесли в ювелирное дело свой особый идеал красоты и создали яркий самобытный стиль русского искусства.

Российские ювелиры на протяжении многих столетий неоднократно обращались и обращаются к творчеству мастеров «русского узорочья», создавая шедевры русского стиля.

Литература: Шаталова И.В.Стили ювелирных украшений. – 2004.

Казахские национальные украшения: названия, история

Многим с детства памятны милые куколки в национальных костюмах. Одним — безупречно достоверные «европейки» фирмы Mattel , другим — «пятнадцать республик-сестёр» производства Советской Родины. Сборные серии иногда дополнялись «бонусами», например — красотками в мехах из Коми-Пермяцкого автономного округа. Все эти барышни снабжались комплектиками «ювелирных украшений» — почти всегда, увы, несъёмными. Свои первые образцы традиционных украшений народов мира девочки и мальчики изучали именно так – просто играя в куклы.

Особенности традиционных народных украшений

Настоящие национальные украшения характерны и легко узнаваемы. Кстати, именно это их отличает от ювелирной этники — более сглаженной модной стилизации с «народными элементами».

Традиционные ювелирные изделия часто бывают покрыты чеканным или орнаментом в технике скани. Они могут быть крупными, как узорчатая брошь или подвеска на виски, волосы или грудь, либо многосоставными. Яркие примеры — комплекты тонких обручей на руки или ноги и ожерелья-монисты из мелких монеток.

Примеры традиционных украшений разных народов

Турция, Афганистан, Пакистан

Свои разновидности национальных украшений предназначались жителям любого пола и возраста — женщинам, мужчинам, детям и старикам:

Как часть народного костюма, ювелирные изделия указывали на национальную (родо-племенную) принадлежность и статус человека. Определённые виды украшений могли иметь даже табуированный характер. Например, вдова не могла надеть то же самое, что и «молодуха», а «гражданин с улицы» не смел посягнуть на «знаки отличия» жреца или вождя.

Ювелирное «оформление» представителей разных народов мира

Кения, Китай, страны Балтии:

Индия, Тибет, Туркмения:

Знатоки дальних странствий особенно хорошо знакомы с явлением «национальные украшения» – самый популярный вариант сувенира. Обычно это кустарное поточное производство с ярко выраженным местным колоритом.

Примеры традиционных украшений народов Африки:

Примеры традиционных украшений народов Индии:

Интересно, что и сегодня заложенные в традиционные изделия смысловые коды хорошо считываются. В сознании большинства трилистник – это Ирландия, лилия — Франция, звезда Давида — Израиль, аусеклис (auseklis) — утренняя звезда, латышский национальный символ. Так реальность, сведённая к орнаменту, становится народной эмблемой .

Трилистник, кладдах (символ дружбы и верности), кельтский узел, трискелион и другие символы Ирландии:

Французская лилия (fleur-de-lys):

Латвийская «утренняя звезда» (auseklis):

Израильские звезда Давида, рука Давида (хамса):

Модная этника

Во все века женщины любили украшать себя. В настоящее время «этника» в тренде. Бусы, серьги, браслеты, кольца, пояса, кулоны, сумочки и другие украшения или аксессуары в этническом стиле в моде были всегда.

Украшения всегда в тренде

Изделия с национальным характером способны внести изюминку в вечерний наряд, стать ярким акцентом в повседневном образе и даже оживить деловой. Носить «этнику», как утверждают дизайнеры, можно с чем угодно и когда угодно. Главное – подобрать то, что будет уместно в определенное время в определенном месте.

Выбрать есть из чего — свои коллекции украшений и аксессуаров в «народном» стиле сегодня предлагают все ведущие дома моды мира. Без этнических «добавок» в наше время не обходится практически ни один показ.

Этнический стиль очень яркий, поэтому его так любят многие дизайнеры со всего мира

Ювелирные традиции Востока и Азии

Женщины Востока и Азии неустанно и умело себя украшают. Ювелирные изделия играют в этом процессе ключевую роль.

Индия, Киргизия, Непал

Монгольские этносы из Афганистана, Пакистан, Таджикистан

У большинства традиционных южных, ближневосточных, азиатских народов дамы укомплектованы ювелирными изделиями более чем в полной мере — маслом кашу не испортишь! Ожерелья и налобники из монет, височные украшения, подвески для кос, множество обручей-браслетов на руках и ногах. Всё это — своеобразный запас «на случай». Ведь иным почтенным мужьям довольно сказать «ты мне больше не жена» при двух свидетелях, и женщина покидает дом в чём была. Чадра скрывала не только лицо владелицы, но и состояние её «золотого запаса».

Игрушки Дымково

Игрушки Дымково действительно уникальны. У каждого из них есть свой дизайн и тема. Появившийся более 400 лет назад в селе Дымково (676 километров к востоку от Москвы), в Кировской области, это одно из древнейших ремесел России.

Мастера сохранили свои традиции и по сей день, и с радостью делятся опытом с детьми, помогая им самостоятельно создавать поделки народная игрушка.

Ларец Европы

Традиционные украшения стран Балтии

Ювелирная «нагрузка», скажем, эстонок едва ли уступала амуниции восточных сестёр. В ходу были шейные и нагрудные украшения из серебра: заколки-фибулы, конусообразные броши «кухик-сыпьг» (автор лично потеряла такую, о чем крайне сожалеет), плоские, украшенные по краям камнями «преэс», плетеные цепи, крупные, полые внутри бусы «крылль».

Украинские национальные украшения

А теперь вслушайтесь: бранзолета, гривна, заушницы, намисто. Конечно, это названия позиций в ларце украинской красавицы. Когда муж в походе, шкатулка — хорошая эмоциональная и материальная поддержка.

«Дукачи» (дукачі) — подвеска с крупной монетой, обычно использовавшаяся в качестве центрального элемента ожерелий, и «дукаты» (дукаті) — ожерелья из множества монет в сопровождении бисерных нитей и других элементов декора:

Колье-обереги «згарди» с гуцульскими крестами:

Салби — дукаты, выполненные в форме ожерелий-нагрудников:

Кораллы — любимый камень в украинском украшении, и «писаны пацорки» (писані пацьорки) — разноцветные бусы из непрозрачного стекла или венецианских бусин:

Ювелирные традиции народов Кавказа

По праву гордится своими ювелирными промыслами Кавказ: к концу 19 века там доминировала дагестанская (кубачи), тбилисская, владикавказская школы. Армянские мастера работали преимущественно с золотом. В Азербайджане золото украшали эмалями.

Родные узоры: традиции русских украшений

Чем сегодня у нас представлены русские ювелирные стили (в реальности — промыслы)? Первыми приходят на ум финифть и скань. А также бисероплетение – крайне популярное массовое хобби на грани промысла. Конечно, сюда нужно отнести и резьбу по кости (якутская, холмогорская, хотьковская). «При царизме» мастера художественно вырезали ларцы, кубки и прочее, а сегодня нередко можно встретить авторские женские костяные украшения — сквозные, рельефные или гладкие.

Народная тропа народных украшений

Как попадают в семейные шкатулки сограждан настоящие артефакты (то есть — аутентичные национальные украшения)?

Вариант один: ваша сельская пра-пра-бабушка сберегла-таки в слаломе истории свой сундук с приданым. Вариант два: кто-то из родственников поучаствовал в бесконечном выменивании «того на это» в годы войны, не говоря уж о трофейных сувенирах. Ещё один способ — почтенное приобретение «старины» в комиссионках и на блошиных рынках.

Конечно, и сегодня можно найти места, где сидят мастера и создают национальные украшения. Но — сбыт? Многие ли из нас попеременно семь дней в неделю украшаются холмогорской резьбой по кости, ростовской финифтью (в ее классическом стиле), нижегородской сканью, браслетами и брошами Палеха и Федоскино? В своём отечестве пророка нет — помните «Аленький цветочек»? «Привези мне, батюшка, убор ЗАМОРСКИЙ».

И все-таки: с чем носить традиционные украшения?

Ношение национальных украшений не так трудно, как может показаться. Джинсы и майка любое количество (и локацию) национальных украшений превратят в стиль хиппи. Обилие южного, восточного, кавказского серебра украсит наряд тёмных, насыщенных цветов. Прибалтийская брошь внесёт пряную ноту в офисный образ. Резная кость романтично освежит одежду тёмных тонов (растительная резьба), но с джинсовой одеждой может создать имидж бойкой бестии (геометрическая резьба).

Итак, украшения всех стран, объединяйтесь! Если и не на конкретной женщине, то в отдельно взятой шкатулке.

Эльвира Свиридова, специально для ЮВЕЛИРУМ

При подготовке иллюстраций использовались сайты:

https://local-moda.blogspot.ru/, https://www.uamodna.com/articles/ne-vyshyvankoyu-odnoyu/, подборки тематических иллюстраций на pinterest.com, etsy.com

Ресурсы по теме:

Узбекское налобное украшение тиллягоша | Серебряные бусины Марокко

Ювелирные стили и техники | Классика в ювелирных украшениях | Украшения в геометрическом стиле | Ювелирный примитивизм | Минимализм в украшениях

Поделитесь статьей с друзьями

Работы дизайнеров из каталога ЮВЕЛИРУМ

- Кольца в природном стиле, Sergacheva Jewellery

- Серьги с жемчугом, Sergacheva Jewellery

- Кольцо с кабошоном, Minty Sky

- Серьги-мухи, Minty Sky

- Перстень, Precious Park

- Перстень, Precious Park

- Кольцо из кожи змеи, Stoyanova Jewellery

- Серьги-цепи, Stoyanova Jewellery

- Подвеска детская — клюшка, Matthew&Daniel

- Кулон для ребенка, Matthew&Daniel

- Браслет, Светлана Субботина

- Кольцо со славянской символикой, Светлана Субботина

- Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман

- Кольцо в индийском стиле, Анна Гофман

- Серьги, ISTA

- Кольцо геометрическое, ISTA

- Серьги с эмалью, P.N.Jewelry

- Кольцо с эмалью, P.N.Jewelry

- Кольцо, Khramtsova Jewelry

- Кольцо, Khramtsova Jewelry

- Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com

- Свадебные кольца на заказ, obruchalki.com

- Серьги, Юрий Былков

- Серьги, Юрий Былков

- Браслеты из титана, LanaMuransky

- Кулон из титана, LanaMuransky

- Брошь Слон (по Сальвадору Дали), THING

- Кольцо Вуаль, THING

- Серьги-булавы, ВЛАДИМИР МАРКИН

- Запонки, ювелирная механика, ВЛАДИМИР МАРКИН

- Кольцо в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA

- Серьги в форме капли, EKATERINA TOLSTAYA

- Колье с янтарем, LETA

- Серьги с янтарем, LETA

- Серьги детские комбинируемые, FASHBY

- Серьги детские комбинируемые, FASHBY

- Кольцо архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L

- Браслет архитектурной формы, Елизавета Малафеевская MANU_L

- Гарнитур Лист Гинкго, SHABUT JEWELLERY

- Брошь Носимый фарфор, SHABUT JEWELLERY

- Кольцо архитектурной формы, GEOMETRY

- Брошь, фарфор, GEOMETRY

- Колье из полимерной глины, LICORNE ART

- Брошь из полимерной глины, LICORNE ART

- Кольцо, авангард, ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН

- Браслет, авангард. ВАЛЕРИЙ СЕРЕДИН

- Гарнитур из дерева, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ

- Кольцо, скандинавский/японский минимализм, ВЛАДИМИР ШЕСТАКОВ

- Серьги, TON ANT

- Кольцо, TON ANT

- Кольцо архитектурной формы, ANCHOR

- Колье архитектурной формы, ANCHOR

- Серьги, GOHFELD JEWELLERY

- Колье, GOHFELD JEWELLERY

- Массивное кольцо, YAKISCHIK

- Дизайнерская бижутерия, YAKISCHIK

- Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART

- Кольцо архитектурной формы, ONE DAY ART

- Брошь, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)

- Кольцо незамкнутое, бионика, ВАЛЕРИЯ МАРКОВА (TESSA)

- Кольцо, бионика, BEAVERS

- Серьги, бионика, BEAVERS

- Серьги, асимметрия, VAGANOVA JEWELRY

- Кольцо-самолет, VAGANOVA JEWELRY

- Кольцо-цветок, ALCHEMIA JEWELLERY

- Гарнитур, ALCHEMIA JEWELLERY

- Подвеска-кот, этника, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ

- Серьги, СТУДИЯ ИЛЬИ И ВЕРЫ ПАЛКИНЫХ

Украшения украинцев совпадают с русскими. Зачем было их выделять отдельно?

2 года назад Ответить

Развлечения

В качестве тематической шоу-программы гостям можно предложить выступление народного танцевального коллектива или кавер-группы, которая будет исполнять как современные, так и народные песни. Обязательно включите в сценарий праздничного банкета свадебные русские традиции. Например, отлично подойдет для такого тематического торжества встреча молодых хлебом-солью.

Не забудьте устроить на свадьбе в русском стиле тематическую фотозону – небольшой уголок с лавочками и столиком с самоваром, в котором гости смогут сделать парочку уникальных кадров. Минимум затрат, а фото получатся весьма атмосферные!

Предложите гостям различные игры и конкурсы в виде русских забав, которые выявят настоящих богатырей, рукодельниц и т.п. Для такого торжества отлично подойдут смешные конкурсы-сценки по мотивам добрых русских сказок, например, «Три сестры», «Репка», «Колобок».

Антикварные и винтажные серебряные украшения

Русские серебряные украшения – они во все века славились своей изысканностью и красотой. Развиваясь вдали от западноевропейского ювелирного искусства, русское ювелирное искусство было тесно связано с народными традициями. Ещё в Киевской Руси были серебряных дел мастера, которые владели сложной техникой обработки драгоценных металлов, умело сочетали цветные камни, жемчуг, серебро, эмали. Да не многие из них смогли во время передать своё умение. Кто-то затерялся в вихре страшных и кровавых событий, кто-то оказался в плену во времена татаро-монгольского ига, кого-то просто сгубили княжеские междоусобицы. А уже в XV веке Иван III начал засылать своих послов в Европу с тем, чтобы лучшие мастера «…ехали к великому князю внаём».

Все приёмы обработки использовали мастера в своих работах по серебру, но русский стиль продолжал жить и живёт в серебряных украшениях. Особенно любили русский стиль московские мастера. Именно они использовали народные мотивы и орнамент, а на серебряной посуде – исторические сюжеты и виды городов, и родные пейзажи.

Путь пройденный русским ювелирным искусством интересен и сложен.

Пётр I любил показать роскошь и величие Российской Империи, хотя сам ел из обычной посуды, деревянными вилками и ложками, а его поданные – из серебряной да золотой.

В 1740 году в России начала развиваться промышленность по добыче серебра. До этого серебро ввозили из Европы. И уж тогда развернулся русский народ. Из серебра делали и самовары, и чайники, и зеркала, светильники, часы, табакерки. А Павел I даже оконные рамы из серебра заказал для Михайловского замка! У матушки Екатерины II были платья из серебряной парчи и расшитые серебром, и даже парик из серебряных нитей. Серебром вышивали, из серебра делали ткани.

В лавках московского Серебряного ряда, где торговали золотыми и серебряными товарами, был и огромный выбор ювелирных изделий, которые пользовались спросом: женские и мужские перстни, цепочки, броши, серьги, запонки, пуговицы и т.д.

XVIII век – стиль рококо. Светские модницы украшали себя высокими причёсками, париками с металлическими заколками или шпильками, которые изготавливались в виде цветов. Ажурные сканые цветы закреплялись на пружинках, благодаря которым они покачивались на голове у дамы даже при лёгком движении. Тогда же популярным украшением был склаваж. Изготовленный из драгоценного металла, и очень часто из серебра, бант-склаваж носили на ленте на шее. Красивые цветовые решения, пропорциональность деталей – всё говорит о высоком ювелирном мастерстве русских мастеров.

В XVIII веке становятся модными серьги-банты. Самые интересные были изготовлены тульскими мастерами. Несколько таких хранятся в коллекции Государственных музеев Московского Кремля. Есть в коллекциях и серебряные серьги-банты с редко встречающимся тогда камнем авантюрином – коричневый камень с золотистыми искорками.

Ювелирные украшения русских мастеров привлекали удачным цветовым сочетанием эмалей, серебра и драгоценных камней, хорошо найденными пропорциями, исключительно умелым применением ювелирной техники.

Серебряное мастерство России достигло совершенства и связано оно с именем Густава, а затем Карла Фаберже. Серебряные нити складывались в тончайшие кружева, похожие на узоры, разрисованные морозом на оконном стекле.

Новые технологии в добыче и обработке серебра, которые начали применять в Америке в тридцатых годах прошлого века, позволили достичь высокого качества – 925 пробы. Изделия из серебра стали доступны практически всем.

В 2000году Кристиан Лакруа представил коллекцию, в которой почётное место заняли украшения из серебра.

Сегодня ювелирное искусство России поднялось на новый уровень. Более совершенные технологии, новые материалы, пропорции и цветовые решения. Девушки России любят украшения из золота и серебра. Возможно потому, что серебро – металл, который в руках ювелирного мастера может передать красоту нашей северной природы и подчеркнуть красоту северных женщин. Наверное на этом основывается страсть девушек Севера к серебру. Серебряные украшения – даже если их надеть много – несколько браслетов или колец – они не будут выглядеть вульгарно. Ваш образ будет стильным или винтажным. А вот с золотом не так всё просто. Здесь нужно знать меру.

Фамильные драгоценности, которые остались от наших бабушек и прабабушек, – это не только сверкающие великолепием бриллианты или сапфиры, изумруды или рубины, это и серебряные украшения – старинные серьги, подвески, банты-склаваж, броши. Правда броши сейчас не в большом почёте, так как главные любительницы украшений – молодые женщины и девушки, а брошь – это украшение, подчёркивающее величавость, степенность. И всё же старинные серебряные броши великолепны, кружевная работа мастера-ювелира прошлых лет притягивает и очаровывает. Сейчас в ювелирном деле особенно чувствуется возвращение к русской классике.

Глядя на серебряные украшения, можно назвать их и старинными, и культовыми, и супермодными украшениями. Они одновременно старинные и никогда не стареют.