Женские образы на картинах художника Тропинина

Страницы

- Главная

- Давайте знакомиться

- Портрет писателя

- Круг чтения

- Путешествие с книгой

- Читаем и . вкусно едим

- Пушкиниана

- Праздник как повод почитать

- А что у нас?

- Мастерская хорошего настроения

- Настроение дня

- Разное

вторник, 30 марта 2021 г.

Крепостной художник Василий Тропинин

Жизнь мало какого знаменитого художника не омрачена неприятными ударами судьбы. Но творчество и талант – лучшие помощники в преодолении невзгод. Жизнь русского художника-портретиста первой половины XIX века Василия Андреевича Тропинина – тому подтверждение. Это история таланта, который благодаря упорству и трудолюбию пробился сквозь самые неблагоприятные обстоятельства.

47 лет своей жизни он был крепостным. Его хозяин, граф Морков, никак не хотел отпускать от себя талантливого художника. Да и шанс откупиться или получить свободу из рук господина был настолько мал, что казался просто нереальным. Нужно быть благодарным графу хотя бы за то, что он позволил Тропинину окончить Императорскую Академию художеств. И случилось то, что называется «талант всегда пробьет себе дорогу». Природная любовь к рисованию и стремление стать художником сделали свое дело.

Впервые Тропинин получил признание после выставки 1804 года, на которой представил композицию «Мальчик, тоскующий по умершей птичке». О Тропинине заговорили как о «русском Грёзе». Жан-Батист Грёз, французский живописец, отличался выразительностью и сентиментальностью образов.

Как все художники того времени, Василий Андреевич мечтал об Италии, где можно было бы всецело отдаться искусству, окунуться в художественную среду и продолжить оттачивать мастерство. Вместо этого хозяин отправил его в свое имение на Украину. Там он одинаково хорошо по воле графа прислуживает за столом, печет пирожное, красит колодцы, расписывает дверцы кареты, становиться архитектором, строя и расписывая церковь. В свободное время художник пишет пейзажи и портреты простых людей. Художник вспоминал: « Я там без отдыха писал с натуры, писал со всего и со всех, и эти мои работы, кажется, лучшие изо всех до сих пор мною писанных». С тех пор человек из народа стал для Тропинина мерилом красоты, великодушия и мудрости.

|

| Девушка-украинка, собирающая сливы |

Большое влияние на становление Тропинина как художника имел переезд из Петербурга в Москву. В чопорном, чиновном Петербурге в изобразительном искусстве господствовали придворные иностранные художники. В патриархальной Москве же публика любила искусство искренне, а не из моды. Москва была центром распространения лубков и народных картинок. Здесь было более широко развито издательское дело и гравирование. Именно в Москве Тропинин находит искренних ценителей своего искусства. Это было после Отечественной войны 1812 года. Художник пишет портреты героев войны, известных русских деятелей, творческой интеллигенции, московской знати, представителей купечества. Много работает на заказ и к 1820 году завоевывает себе прочное место портретиста в русском искусстве. К. Брюллов, отказываясь писать портреты москвичей, говорил: « У вас есть собственный превосходный художник».

|

| Портрет гусара Мосолова |

|

| Портрет Константина Равича |

|

| Портрет Булгакова |

В 1823 году Тропинин получает вольную и за свои работы «Кружевница», «Старик нищий», «Портрет художника Е. О. Скотникова» избирается «назначенным академиком» в Петербургской Академии художеств. Но быть на казенной службе отказывается. « …Все я был под началом, да опять придется подчиняться то одному, то другому. » К тому же академические собратья не приняли и не оценили новаторский реализм изображений Тропинина, народность его образов.

|

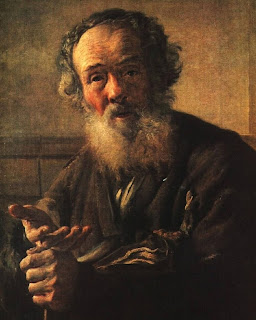

| Старик нищий |

|

| Портрет Е. О. Скотникова. 1821 |

К этому времени сложилось окончательное мировоззрение художника, наметился круг и характер образов, которые станут определяющими для его искусства. Это простые люди труда, в портретах которых акцентируется внимание на характере человека, угадывается род его деятельности. Произведениям Тропинина ближе всего подходит термин «натуральные», в смысле естественные, близкие к натуре. Он запечатлевает образы, широко распространенные и типичные для тех лет: золотошвейку, гитариста, нищего, мальчика с книгой. В этих образах художник видит только положительное, особую внутреннюю душевную красоту: « Кто же любит в жизни смотреть на сердитые, пасмурные лица? Зачем же передавать полотну неприятное, которое останется без изменений, зачем производить тяжелое впечатление, возбуждать тяжелые воспоминания в любящих этого человека? Пусть они его видят и помнят в счастливую эпоху жизни».

|

| Гитарист |

Особое место в истории искусства занимают женские образы Тропинина. Никто до него, да и спустя много лет после него, не выразил с такой определенностью новое отношение к женщине не только как к изящному украшению жизни, не только как к матери, жене, хозяйке, помощнице мужа. Тропинин один из первых увидел и оценил человеческое достоинство русской женщины из народа, ее самобытность, ее место в обществе.

|

| Женщина в окне (Казначейша) |

|

| Девушка с горшком роз |

Сюжетом для многих своих картин он избрал область деятельности, где женщина не знает себе равных – рукоделие. Самая известная его картина на эту тему – «Кружевница».

|

| «Кружевница» |

Перед нами миловидная девушка с приветливой улыбкой, царит атмосфера покоя и уюта. Тщательно выписаны детали – кружева, коклюшки. Все в изысканной гамме голубовато-сероватых тонов. Для сравнения взгляните на картину «Кружевница» Яна Вермеера. Там совсем другое настроение.

|

| «Кружевница» Яна Вермеера |

Особой заслугой Тропинина явилось создание так называемого «халатного портрета», где человек изображен не как представитель своего сословия или общественного положения, «застегнутым на все пуговицы», а как бы наедине с собой. В Центральной библиотеке им.Пушкина, в Пушкинском зале висит копия портрета Александра Сергеевича Пушкина кисти Тропинина. Многим нашим читателям по душе именно это изображение поэта, а не известный портрет О. Кипренского. Видимо, потому, что Пушкин Тропинина «домашний»: расслабленная поза, мечтательность во взгляде, творчески растрепанные кудри и фишка художника – модель одета в шикарный халат. Халат выступает здесь как символ – свободная одежда свободного человека.

Художник Н. М. Щекотов писал, что из всех портретов Александра Сергеевича он « наиболее передает его черты… голубые глаза поэта здесь наполнены особенного блеска, поворот головы быстр, и черты лица выразительны и подвижны. Несомненно, здесь уловлены подлинные черты Пушкина, которые по отдельности мы встречаем в том или другом из дошедших до нас портретов. Остается недоумевать, – добавляет Щекотов, – почему этот прелестный этюд не удостоился должного внимания издателей и ценителей поэта».

Портрет был написан Тропининым в Москве, в мастерской его дома на Ленивке. В начале 1827 года портрет был заказан то ли Пушкиным для подарка своему другу Соболевскому, то ли самим Соболевским (в литературе существуют обе версии). В этом портрете художник подчеркнул независимость поэта, противопоставил свободный образ мыслей официальной идеологии, как халат противопоставлял мундиру. У этого портрета была странная судьба. С него было сделано несколько копий, а сам оригинал пропал и появился лишь много лет спустя. Его купил в московской меняльной лавке директор московского архива Министерства иностранных дел М. А. Оболенский, которого Тропинин писал, когда тот был ещё ребёнком. Художника просили подтвердить подлинность портрета и подновить его, поскольку он был сильно испорчен. Но Тропинин отказался, сказав, « что не смеет трогать черты, положенные с натуры и притом молодой рукой», и только почистил его.

Всего Тропинин написал более тысячи портретов. Эпилогом долгого и славного пути художника явился его «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль». Он словно подводит итоги жизни и творчества художника. У художника открытое лицо располагающего к себе человека большой внутренней силы, который выполнил свое предназначение и сохранил верность искусству, несмотря на все перипетии своей судьбы.

|

| «Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль» |

Василий Тропинин не создал собственной школы, подобно Венецианову, не породил толпы подражательства, подобно Брюллову. Однако он оказал влияние на формирование реалистического направления в русском искусстве XIX века. Портреты людей, созданные Тропининым: от простого народа до представителей привилегированного сословия, составляют единую картину русского общества начала XIX века. По глубине их воссоздания не имеют себе аналогий в отечественном искусстве того времени.

Его творчество проложило путь развития национальной культуры к творчеству передвижников. Его портреты заряжают позитивом, положительной энергией и оставляют самые приятные впечатления.

Приглашаем всех любителей живописи полистать альбомы А. Тропинина в зал социально-гуманитарной литературы Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Список использованной литературы:

Амшинская, А. М. Василий Андреевич Тропинин, 1776-1857 / А. М. Амшинская. – Москва: Искусство, 1970. – 244 с.: ил. + 1 л. портр. – (Живопись. Скульптура. Графика). – (в пер.).

Василий Тропинин / составитель Ю. И. Волгина. – Москва: Арт-Родник, 2000. – 71 с.: ил. – (Золотая галерея русской живописи).

Петинова, Е. Ф. Василий Андреевич Тропинин, 1776 – 1857 / Е. Ф. Петинова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1986. – 95 с.: цв.ил. – (Массовая библиотека по искусству).

Кончин, Е. В. Загадки старых картин / Е. Кончин; [редактор К. Томилина; художник В. Бардодым]. – Москва: Знание, 1979. – 78, [2] с.: ил.; 16 см. – (Прочти, товарищ!).

Познанский, В. В. Таланты в неволе: очерки о крепостных художниках, артистах и музыкантах / В. В. Познанский. – Москва: Учпедгиз, 1962. – 123 с. : ил.

Бенуа, А. Н. История русской живописи в XIX веке / А. Бенуа; [составление, вступительная статья и комментарии В. М. Володарского]. – 3-е издание. – Москва: Республика, 1999. – ил., цв. ил., портр. – Библиография в подстрочных примечаниях.

библиотекарь Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина

Новости

Василий Тропинин: загадки жизни и творчества. К 245‑летию со дня рождения художника

Портреты – это лицо вечности. Вы смотрите на неё, она – на вас.

Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не терять доброты.

М. Эбнер-Эшенбах

.jpg) Василий Андреевич Тропинин – до настоящего времени один из самых узнаваемых и востребованных русских художников. Во многом мы представляем жизнь первой половины XIX в. по его работам. Тропинин был знаком со многими выдающимися людьми и писал их портреты: писателя и историографа Н.М. Карамзина , художника К.П. Брюллова, скульптора И.С. Витали, московских дворян – Оболенских, Зубовых, Паниных, генерала А.А. Тучкова и других героев Отечественной войны 1812 года. И, конечно же, каждый знает портрет А.С. Пушкина кисти Тропинина. Репродукции этих картин мы то и дело встречаем в книгах, учебниках, на экране.

Василий Андреевич Тропинин – до настоящего времени один из самых узнаваемых и востребованных русских художников. Во многом мы представляем жизнь первой половины XIX в. по его работам. Тропинин был знаком со многими выдающимися людьми и писал их портреты: писателя и историографа Н.М. Карамзина , художника К.П. Брюллова, скульптора И.С. Витали, московских дворян – Оболенских, Зубовых, Паниных, генерала А.А. Тучкова и других героев Отечественной войны 1812 года. И, конечно же, каждый знает портрет А.С. Пушкина кисти Тропинина. Репродукции этих картин мы то и дело встречаем в книгах, учебниках, на экране.

Современники высоко ценили талант художника – при упоминании его имени звучал эпитет «гениальный». О нём говорили: «портретист великий», «натуралист неподражаемый», «авторитет, всеми любимый». В произведениях Тропинина находили «Тицианов колорит», умение писать руки так, как это делал А. Ван-Дейк. Художник-пейзажист И.С. Остроухов называл художника «родоначальником нашей московской школы с её независимостью, покоем и искренностью».

Современники высоко ценили талант художника – при упоминании его имени звучал эпитет «гениальный». О нём говорили: «портретист великий», «натуралист неподражаемый», «авторитет, всеми любимый». В произведениях Тропинина находили «Тицианов колорит», умение писать руки так, как это делал А. Ван-Дейк. Художник-пейзажист И.С. Остроухов называл художника «родоначальником нашей московской школы с её независимостью, покоем и искренностью».

Однако были и другие точки зрения: художник А. Бенуа говорил, что это был «добрый человек. который сбился с толку в угоду требованиям безвкусных поощрителей». А в советское время Тропинина даже называли «конфетным художником», потому что репродукции его картин слишком часто использовали в оформлении сладостей. Однако остался он в памяти русских людей как великий художник-портретист.

Люди, общавшиеся с художником, вспоминали его человеком добрым, отзывчивым и чувствительным. Это впечатление от его личности полностью соотносится с ощущением от его творений. Он наделял своих героев собственным спокойствием, достоинством и доброжелательностью.

Василий Андреевич Тропинин родился в селе Карпово Новгородской губернии в 1780 г . (по другим данным – в 1776 г .). Его родители были крепостными крестьянами графа А.С. Миниха. Несмотря на своё положение, Тропинин получил хорошее начальное образование: он учился в народном училище в Новгороде , а в 1790-х годах новый владелец села (имение перешло к графу И.И. Моркову) отправил Василия в Петербург учиться на кондитера. Тропинин был послушен воле барина и кроток, но при этом невероятно упрям в своём желании рисовать. Кузен Моркова, у которого жил в Петербурге «будущий кондитер», заметил, что мальчик много рисует, и за свой счет определил его в Академию художеств. Так Тропинин поступил в мастерскую портретной живописи, которую возглавлял С.С. Щукин. Здесь сформировались стиль и техника выдающегося русского художника.

Василий Андреевич Тропинин родился в селе Карпово Новгородской губернии в 1780 г . (по другим данным – в 1776 г .). Его родители были крепостными крестьянами графа А.С. Миниха. Несмотря на своё положение, Тропинин получил хорошее начальное образование: он учился в народном училище в Новгороде , а в 1790-х годах новый владелец села (имение перешло к графу И.И. Моркову) отправил Василия в Петербург учиться на кондитера. Тропинин был послушен воле барина и кроток, но при этом невероятно упрям в своём желании рисовать. Кузен Моркова, у которого жил в Петербурге «будущий кондитер», заметил, что мальчик много рисует, и за свой счет определил его в Академию художеств. Так Тропинин поступил в мастерскую портретной живописи, которую возглавлял С.С. Щукин. Здесь сформировались стиль и техника выдающегося русского художника.

На академической выставке 1804 г . его картина «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке» была замечена самой Марией Фёдоровной, русской императрицей. О Тропинине заговорили как о «русском Грёзе» (Жан-Батист Грёз – известный в те времена французский художник-портретист). Судьбой одного из самых талантливых студентов заинтересовался президент Академии А.С. Строганов, который пообещал выхлопотать для Тропинина вольную. Однако, когда об интересе к судьбе своего крепостного узнал граф И.И. Морков, он потребовал от Тропинина оставить Академию и срочно прибыть в одно из своих новых имений – деревню Кукавку на Украине, где Василий должен был стать художником, архитектором, пастухом, кондитером и лакеем своего барина.

В освобождённой от поляков-католиков Кукавке И.И. Морков, чтобы расположить к себе православных крестьян, повелел построить церковь, расписывать которую и должен был Тропинин. В свободное время Василий Андреевич пишет портреты селян: мудрых стариков, чернобровых красавиц, загорелых крепких мужиков. Художник говорил, что пребывание на Украине он воспринимал как обучение ремеслу, поэтому на его картинах так часто встречаются малороссийские народные типы. Последующие двадцать лет, с небольшими перерывами, Тропинин прожил в этом имении.

Как добрый по натуре и православный человек, Тропинин со смирением переносил превратности судьбы, не ожесточился, не впал в уныние от осознания несоответствия собственного дарования и того положения, которое он занимал. В Кукавке молодой художник познакомился с вольной поселянкой Анной Ивановной Катиной, и в 1807 г . они обвенчались. После свадьбы Анна, как и Василий, стала крепостной графа И.И. Моркова. Брак Василия и Анны Тропининых был счастливым: художник души не чаял в жене и родившемся в 1809 г . сыне Арсении. Супруги прожили вместе 50 лет, после смерти жены Василий Андреевич стал угасать и скончался через два года…

Отеческой любовью наполнен подлинный шедевр Тропинина – «Портрет Арсения Васильевича Тропинина» (1818 г.). Картина написана в любимой художником тёплой золотисто‑коричневой гамме. Арсений изображен вполоборота, его волосы растрепаны, воротник рубашки расстегнут. Всё это создаёт впечатление, что ребёнка оторвали от игры, к которой он в любой момент готов вернуться. Но при этом мальчик кажется очень серьёзным и даже задумчивым; его взор прикован к чему-то, что его очень заинтересовало. В его взгляде, в повороте головы чувствуется пока не осознанное достоинство, резвость ума, смышлёность. Свету в картине принадлежит главенствующая роль, он определяет не только колористический, но и эмоциональный настрой. Тёплый, неяркий свет ̶ здесь словно символ веры и надежды отца, его мечты о прекрасном будущем своего сына. (Арсений тоже стал художником, но, к сожалению, успеха не добился).

Почитатели творчества Тропинина требовали у Моркова дать ему вольную, но свободу художник получил только весной 1823 г ., когда ему исполнилось 47 лет. Жена и сын Тропинина оставались в крепостной зависимости ещё пять лет. Положение слуги в доме Моркова было мучительным для Тропинина, но он смирялся, потому что был истинно верующим человеком. Кротость, отражённую в картинах, можно назвать одной из тайн творчества художника.

Став вольным человеком, Тропинин смог претендовать на официальную должность художника при Академии художеств. Он написал письмо, в котором попросил дать ему звание «назначенного в академики» за картины «Кружевница», «Старик нищий» и «Портрет художника Скотникова».

«Кружевница» (1823 г.) – одна из «визитных карточек» Тропинина. На картине изображена девушка в светло-сером платье, на её шею накинут платок. Перед ней станок для плетения кружев. Лукавый взгляд её устремлён прямо на зрителя – словно кто-то вошёл, вызвав на губах лёгкую улыбку. Нежные руки ещё не огрубели от работы, изящные пальцы перебирают коклюшки (катушки ниток для плетения кружев) и подхватывают булавки для скалывания рисунка кружева.

«Кружевница» (1823 г.) – одна из «визитных карточек» Тропинина. На картине изображена девушка в светло-сером платье, на её шею накинут платок. Перед ней станок для плетения кружев. Лукавый взгляд её устремлён прямо на зрителя – словно кто-то вошёл, вызвав на губах лёгкую улыбку. Нежные руки ещё не огрубели от работы, изящные пальцы перебирают коклюшки (катушки ниток для плетения кружев) и подхватывают булавки для скалывания рисунка кружева.

Конечно, художник видел и «непарадную» сторону работы людей, создающих эту невесомую красоту, – полуслепых и горбатых женщин со впалой грудью и скрюченными пальцами. В своих тетрадях Тропинин делал наброски и таких портретов. Но художнику ближе было изображение светлой, радужной стороны жизни, идеализация действительности, характерная для основного в то время направления в живописи – классицизма. Склонность к идеализации можно назвать ещё одной загадкой творчества живописца: оставаясь большую часть жизни в крепостной зависимости, находясь среди самых простых людей, он мог видеть мир в мрачных тонах, однако остался удивительно светлым человеком. И этот свет зрители всегда видят в его произведениях.

Конечно, художник видел и «непарадную» сторону работы людей, создающих эту невесомую красоту, – полуслепых и горбатых женщин со впалой грудью и скрюченными пальцами. В своих тетрадях Тропинин делал наброски и таких портретов. Но художнику ближе было изображение светлой, радужной стороны жизни, идеализация действительности, характерная для основного в то время направления в живописи – классицизма. Склонность к идеализации можно назвать ещё одной загадкой творчества живописца: оставаясь большую часть жизни в крепостной зависимости, находясь среди самых простых людей, он мог видеть мир в мрачных тонах, однако остался удивительно светлым человеком. И этот свет зрители всегда видят в его произведениях.

Как же складывалась жизнь самого художника после обретения свободы? Звание академика Тропинин получил осенью 1824 г ., но остаться преподавателем в Академии художеств отказался. Он писал: «Всё я был под началом, да опять придётся подчиняться то Оленину, то тому, то другому…». Вскоре он вернулся в Москву. Граф И.И. Морков попытался устроить его преподавателем в школу рисования, но Тропинин вновь отказался: «Я хочу теперь спокойной жизни, ваше сиятельство, и никакой официальной обязанности на себя не приму».

С 1824 г . и до конца жизни Тропинин жил и работал в Москве, где снискал славу лучшего портретиста. В написанном в 1824 г . «Автопортрете» можно увидеть и спокойствие, и достоинство свободной личности, и независимый творческий дух. При этом в портрете нет эйфории, которая могла бы придать портрету парадность, запечатлеть торжество момента освобождения и гордость за достигнутое звание академика. Такой портрет посягал бы на религиозные чувства Тропинина, противоречил бы его идеалу кротости, бережно хранимому художником.

Такой же – не парадный, но душевный, «человечный» характер и у самой известной картины Тропинина – «Портрета А.С. Пушкина » (1827 г.). Поэт изображён в халате, передающем размеренность, неспешность московской жизни, Пушкин словно присел на минутку и задумался, глядя в глубь комнаты. Правая рука героя картины лежит на столе, прижав к нему рукопись. На пальцах – два перстня. На указательном – с изумрудом, от дяди, Василия Львовича (история этого перстня восходит к XV веку.) На большом пальце – перстень‑печатка с сердоликом от графини Воронцовой (этому украшению посвящено стихотворение «Храни меня, мой талисман…»).

Такой же – не парадный, но душевный, «человечный» характер и у самой известной картины Тропинина – «Портрета А.С. Пушкина » (1827 г.). Поэт изображён в халате, передающем размеренность, неспешность московской жизни, Пушкин словно присел на минутку и задумался, глядя в глубь комнаты. Правая рука героя картины лежит на столе, прижав к нему рукопись. На пальцах – два перстня. На указательном – с изумрудом, от дяди, Василия Львовича (история этого перстня восходит к XV веку.) На большом пальце – перстень‑печатка с сердоликом от графини Воронцовой (этому украшению посвящено стихотворение «Храни меня, мой талисман…»).

В картине доминирует красновато-охристая гамма . Такой колорит обращает наше внимание на голубые глаза поэта и его светлое лицо, подчёркнутое белизной воротника. Художнику удалось показать свободолюбие и непокорность Пушкина. Современники поэта поражались и точности изображения его взгляда – по их словам, именно так Пушкин и выглядел, когда начинал творить. Не случайно эта картина позже была названа «историческим документом».

Через полгода, в том же 1827 г ., портрет Пушкина создаёт О.А. Кипренский в Петербурге. Поэт представлен в том же ракурсе и так же смотрящим влево. Но цели художников различались: если Тропинин старался изобразить характер Пушкина, его живую, действенную натуру, то Кипренский показывает в первую очередь поэта, «любимца муз». Пушкин Кипренского – романтический, байронический герой (на нём шотландский шарф, любимый Байроном), слева вверху на пьедестале изображена Эрато – муза лирической поэзии. Пушкин сидит со скрещёнными на груди руками, фигура его кажется закрытой; фон слегка высветлен и образует свечение. Многие критиковали портрет за изображение нехарактерной для Пушкина неподвижности, отсутствие динамизма. Скорее всего, художник уловил настроение поэта: для него жизнь в Петербурге во второй половине 1827 г . была трудной и нервной, в отличие от пребывания в Москве, поэтому и на портрете он напряжён и серьёзен.

Судьба распорядилась так, что московский портрет Пушкина оказался во Всероссийском музее А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге, а петербургский портрет Кипренского – в Москве, в Третьяковской галерее.

За свою долгую жизнь Василий Андреевич Тропинин создал около трёх тысяч картин. Многие были утеряны, некоторые сгорели во время московского пожара 1812 г ., десятки до сих пор принадлежат частным собраниям. Сейчас в разных собраниях России и за рубежом находится около 500 портретов кисти художника. Их невозможно перепутать с работами других живописцев: Тропинин всегда пытался уловить внутренний свет человека, даже если модель была непривлекательна внешне или не отличалась добрым нравом. Такое восприятие человека, внимание к его доброте, спокойствию, благожелательности рождало и по сей день рождает благодарный отклик в сердцах зрителей.

Автор Л.П. Смирнова,

кандидат педагогических наук

Художник Тропинин. Картины с названиями и описанием

Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

Автопортрет художника Василия Андреевича Тропинина. 1844 Холст, масло. 106х83.5см. Музей Тропинина

О художнике Тропинине

Творчество Василия Андреевича Тропинина охватывает всю первую половину XIX столетия и отражает на протяжении этого времени не одну смену общественных идеалов, художественных направлений и стилевых особенностей. Оно представляет необычайно благодарный материал для искусствоведа-историка. Вместе с тем и широкому кругу любителей искусства наряду с интереснейшими фактами оно дает обширное поле для размышлений о месте искусства и роли художника в современном ему обществе. И знаменательно, что с течением времени образ художника не подвергся канонизации.

Оценка творчества Василия Андреевича Тропинина, которое как бы продолжает участвовать в живом развитии русского искусства, на протяжении лет претерпевает значительные изменения. Отношение к искусству Тропинина Василия Андреевича становится своего рода барометром идейности, общественной значимости и национального самосознания художественных эпох.

Современники высоко ценили Василия Андреевича Тропинина, при упоминании его имени подчас даже звучал эпитет „гениальный”. О художнике говорили: „портретист великий”, „натуралист неподражаемый”, „авторитет, всеми любимый”. Успехи его представлялись триумфом. Ведь это было время, когда большая часть русской публики считала, что преимущественное право заниматься искусством принадлежит иностранцам. Высоко ценя западное искусство, современники называли Тропинина Василия Андреевича „русским Грёзом”, находили в его произведениях „тицианов колорит”, „ванди-ковское” умение писать руки, рассказывали о том, как созданные им картины принимались за творения великого Рембрандта. Окружающие с удовольствием вспоминали, как тепло отнесся к Василию Андреевичу Тропинину приехавший в Москву из-за границы К. П. Брюллов, и передавали его слова о том, что если бы художник Тропинин жил за границей, то был бы первым портретистом. Однако к концу жизни, в 40 — 50-х годах, слава Василия Андреевича Тропинина несколько померкла. Литература о Василия Андреевича Тропинина не богата. При жизни художника его имя встре-чается лишь в нескольких обзорах выставок, в небольших газетных и журнальных заметках. В сводной истории искусств, вышедшей в 1857 году, содержится краткое описание биографии и нескольких произведений Василия Андреевича. Любопытно, что здесь специально отмечена особенность художника не поправлять природу и не приукрашивать ее. Не сохранилось и сколько-нибудь значительных документальных материалов, связанных с Тропининым.

Основным источником для монографии о нем являются две большие статьи, вышедшие уже после смерти художника. Одна из них написана скульптором Н. А. Рамазановым, который был тесно связан с Василием Андреевичем начиная с 40-х годов, другая — Т. А. Астраковой, близким другом семьи Герцена, которая брала уроки живописи у художника Василия Андреевича Тропинина в начале 30-х годов. Обе эти статьи оставили нам живое воспоминание об обаятельной личности художника и сохранили достоверные сведения о его жизни и творчестве. Самый тон статей проникнут глубоким уважением и даже восхищением перед типично русским характером Василия Андреевича Тропинина и его обликом художника, который современникам представлялся „патриархальным”. Однако они не могли еще оценить значение искусства Василия Андреевича Тропинина в целом. Это сделали художники следующего поколения. В 1876 году И. Н. Крамской в письме к П. М. Третьякову говорит о Тропинине как о первом русском реалисте и связывает его имя с тем движением, которое началось в Московском Училище живописи.

Основным источником для монографии о нем являются две большие статьи, вышедшие уже после смерти художника. Одна из них написана скульптором Н. А. Рамазановым, который был тесно связан с Василием Андреевичем начиная с 40-х годов, другая — Т. А. Астраковой, близким другом семьи Герцена, которая брала уроки живописи у художника Василия Андреевича Тропинина в начале 30-х годов. Обе эти статьи оставили нам живое воспоминание об обаятельной личности художника и сохранили достоверные сведения о его жизни и творчестве. Самый тон статей проникнут глубоким уважением и даже восхищением перед типично русским характером Василия Андреевича Тропинина и его обликом художника, который современникам представлялся „патриархальным”. Однако они не могли еще оценить значение искусства Василия Андреевича Тропинина в целом. Это сделали художники следующего поколения. В 1876 году И. Н. Крамской в письме к П. М. Третьякову говорит о Тропинине как о первом русском реалисте и связывает его имя с тем движением, которое началось в Московском Училище живописи.

Вслед за этим И. С. Остроухов прямо называет художника „родоначальником нашей московской школы с ее независимостью, покоем и искренностью. Вместе с тем тогда же возникает и противоположная точка зрения на искусство Тропинина. В конце 70-х годов безымянный корреспондент „Нового времени” посетил домик Василия Андреевича в Замоскворечье, где одиноко доживал свои дни сын художника Арсентий Васильевич. Здесь тогда сохранялось еще много произведений Тропинина. Корреспондент нашел жанровые произведения „старомодными” и отметил отсутствие духовной жизни в портретах. Прошло еще некоторое время, на арену художественной жизни в России выступила группа „Мир искусства”. При своей устремленности к западной культуре они едва удостоили вниманием искусство Тропинина. Основной идеолог „Мира искусств” А. Бенуа по традиции сравнивает Василия Андреевича Тропинина с Кипренским и замечает, что слава первого чуть ли не превысила за последние годы славу второго, „но не по справедливости”.

Бенуа выносит сурвый приговор художнику, лишенному, по его мнению, малейшей дозы „романтического”. Он пишет о Василие Андреевиче Тропинине: „. мягкий, молчаливый, добрый человек без определенных взглядов и направления. “, который якобы „сбился с толку в угоду требованиям безвкусных поощрителей. “. Единственным достоинством его искусства в ранний период он признает идущие от Грёза „густой смелый мазок” и „красивый тон, имеющий что-то общее с жирными сливками”7. Еще более резкую оценку дает Тропинину Н. Врангель в статье об исторической выставке портретов 1905 года8. Называя его последним „выродившимся” и „обезличенным” потомком Левицкого, Врангель пишет: „В общем все творчество этого настоящего труженика кажется мне бесцветным и ремесленным”. За художником Тропининым он признает заслугу летописца, произведения которого останутся лишь „интересными мемуарами бытовой жизни Москвы первой половины XIX столетия”. Еще раз в число „неуклюжих” учеников иностранцев Василий Андреевич Тропинин попал накануне Великой Октябрьской революции на страницах журнала „Аполлон”9. Любопытно, что сами иностранцы, приезжавшие в Россию, особенно отличали искусство Василия Андреевича Тропинина, как одного из наиболее самобытных русских художников. В 1911 году в „Рщаго Шизтгё” появилась статья Мишеля Де Линя „Два века русской живописи”, написанная после посещения Галереи Цветкова в Москве. Едва ли ни главное место в статье занимает описание жизни и произведений Тропинина Василия Андреевича.

Бенуа выносит сурвый приговор художнику, лишенному, по его мнению, малейшей дозы „романтического”. Он пишет о Василие Андреевиче Тропинине: „. мягкий, молчаливый, добрый человек без определенных взглядов и направления. “, который якобы „сбился с толку в угоду требованиям безвкусных поощрителей. “. Единственным достоинством его искусства в ранний период он признает идущие от Грёза „густой смелый мазок” и „красивый тон, имеющий что-то общее с жирными сливками”7. Еще более резкую оценку дает Тропинину Н. Врангель в статье об исторической выставке портретов 1905 года8. Называя его последним „выродившимся” и „обезличенным” потомком Левицкого, Врангель пишет: „В общем все творчество этого настоящего труженика кажется мне бесцветным и ремесленным”. За художником Тропининым он признает заслугу летописца, произведения которого останутся лишь „интересными мемуарами бытовой жизни Москвы первой половины XIX столетия”. Еще раз в число „неуклюжих” учеников иностранцев Василий Андреевич Тропинин попал накануне Великой Октябрьской революции на страницах журнала „Аполлон”9. Любопытно, что сами иностранцы, приезжавшие в Россию, особенно отличали искусство Василия Андреевича Тропинина, как одного из наиболее самобытных русских художников. В 1911 году в „Рщаго Шизтгё” появилась статья Мишеля Де Линя „Два века русской живописи”, написанная после посещения Галереи Цветкова в Москве. Едва ли ни главное место в статье занимает описание жизни и произведений Тропинина Василия Андреевича.

Отрицание творчества художника Василия Андреевича Тропинина никогда не находило поддержки критиков из демократического лагеря русского искусства. Так, Н. И. Романов (впоследствии профессор Московского государственного университета) в те же годы из статьи в статью продолжал утверждать значительную роль художника в развитии отечественной живописи. Он писал: „ В высшей степени типичным явлением в русском художественном мире того времени был третий видный представитель романтической стадии реализма в искусстве — портретист Василий Андреевич Тропинин. Он вносит простоту и самобытность в свои работы — признак настоящего таланта. Портреты Василия Андреевича Тропинина не выдаются силой. психологической характеристики . их ценные достоинства — сходство, скромная простота и полная любви техника. Эти черты делают его типичным представителем новой эпохи русского искусства, когда оно, распространяясь в массах, получает все более простой и близкий к обыденной жизни характер”.

Такое диаметральное расхождение в оценке творчества одного и того же художника помимо определенной тенденциозности авторов может быть объяснено и недостаточной осведомленностью. Так, критики „Мира искусства”, основываясь главным образом на петербургских коллекциях, подчас принимали за тропининские произведения не подлинные, а лишь приписываемые художнику. Бенуа, например, на страницах „Русской школы живописи” воспроизвел одну из наименее характерных, сегодня подвергающуюся сомнению в подлинности, миниатюру „Девушка в тюрбане”. А в журнале „Аполлон” был опубликован явно не тропининский этюд мужской головы.

В то же время Н. И. Романов основывался преимущественно на московских собраниях, изобилующих первоклассными произведениями художника. Другие авторы, пишущие о Василие Андреевиче Тропинине, в целях „объективности” пытались связать воедино две противоположные характеристики. Они вносили путаницу в дело изучения творчества художника, искажая факты, путая события, имена и даты, так как пользовались сведениями случайных наследников. Явственно ощущался недостаток достоверных материалов об одном из замечательных русских художников.

Яркая личность, выдающийся портретист 19 века, в духе Школы которого я пишу свои портреты.

Василий Андреевич Тропинин родился 30 марта в 1776 году в селе Карпово Новгородской губернии, в семье крепостного, принадлежащего графу Михинину.

Когда дочь Михинина вышла замуж за И.И. Мохрова, село, в котором жил Тропинин перешло в собственность к Мохрову.

Отец Тропинина за выслугу получил вольную, благодаря чему Тропинин смог получить 4 года образования в народной школе, где проявилась его любовь к творчеству. Оставаясь крепостным, Тропинин в свободное время любил рисовать людей, с особой точностью умел передавать их настроение. Сам же граф Мохров не жаловал увлечения Тропинина и в 1798 году отправил его обучаться кондитерскому делу в Петербург, в последствие Тропинин создавал художественные творения в оформление тортов, изображая башни, животных, людей и другие элементы на тортах для своего хозяина. Находясь на обучении в Петербурге под присмотром двоюродного брата графа Андрея Ивановича, Тропинин тайно посещает лекции в Императорской Академии Искусств. Увидев работы Тропинина, Андрей уговорил графа разрешить Тропинину учиться в Академии, взяв все расходы на себя.

Обучаясь 6 лет в Академии, Тропинин освоил искусство в гипсовом и живописных классах, неоднократно побеждал в конкурсах, получил широкую известность.

Все большее количество людей стали просить или требовать вольной для Тропинина и в возрасте 47 на Пасху Василий Андреевич получает долгожданную вольную. Переезжает в Москву и получает звание Академика, предоставив портрет Е. О. Скотникова, картины «Кружевница» и «Старик-нищий». Видев все грани жизни, от тяжелой жизни крепостного до высшего света, Тропинин умел передать всю палитру характера изображаемого, при этом выделял только прекрасные и высокие проявления человеческой души: доблесть, силу, красоту, глубину взгляда, мимики. Многочисленные работы мастера можно увидеть в Государственной Третьяковской галереи в Москве и Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также в Музее Тропинина в Замоскворечье!

Все большее количество людей стали просить или требовать вольной для Тропинина и в возрасте 47 на Пасху Василий Андреевич получает долгожданную вольную. Переезжает в Москву и получает звание Академика, предоставив портрет Е. О. Скотникова, картины «Кружевница» и «Старик-нищий». Видев все грани жизни, от тяжелой жизни крепостного до высшего света, Тропинин умел передать всю палитру характера изображаемого, при этом выделял только прекрасные и высокие проявления человеческой души: доблесть, силу, красоту, глубину взгляда, мимики. Многочисленные работы мастера можно увидеть в Государственной Третьяковской галереи в Москве и Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также в Музее Тропинина в Замоскворечье!

Женские образы на картинах художника Тропинина

В этой картине Тропинину,как никому ранее,удалось выразить новое отношение

к женщине,свою кружевницу он изобразил с большой душевной теплотой,

стараясь попасть в тон “Бедной Лизе” Карамзина.

Тропининская «Кружевница» стала новым, очень ярким явлением в русском

искусстве того времени. Наиболее точно это выразил друг художника

П.Свиньин, говоря, что «и знатоки, и незнатоки приходят в восхищение при

взгляде на сию картину, соединяющую поистине все красоты живописного

искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит

ясный, естественный. Сверх того в самом портрете обнаруживается душа

красавицы. ».

Что мы видим,глядя на эту очаровательную миловидную девушку из простого народа?

Художник ухватил один момент из её непростой жизни,

проходящей в нелёгкой работе:

в какой-то момент монотонная работа прекратилась,обнажённые руки

молодой девушки остановились на мгновение вместе с лукавым взглядом

любопытства,брошенного на кого-то вошедшего в эту минуту .

Невозможно отвести взгляда от этого лица:

остановись мгновение,ты прекрасно!

Этим портретом Тропинин показал, что и крестьянка может быть красива, изящна

и кокетлива, не менее, чем знатная дворянка. Художник открывает нам красоту

девушки-крепостной, жизнь которой проходит в тяжком труде. В набросках остались

скрытыми от зрителей истинные кружевницы, полуслепые, согбенные, некрасивые,

убитые работой. А в картине главным является другое – желание показать, что

и простая девушка может быт прекрасна и внешне и душой.

Так же в свое время воскликнул Карамзин: «И простая девушка любить умеет!» –

и для всех это явилось открытием.

Тропининская «Кружевница» стала новым, очень ярким явлением в русском

искусстве того времени. Наиболее точно это выразил друг художника

П.Свиньин, говоря, что «и знатоки, и незнатоки приходят в восхищение при

взгляде на сию картину, соединяющую поистине все красоты живописного

искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит

ясный, естественный. Сверх того в самом портрете обнаруживается душа красавицы. ».

Аналогичных картин Тропинин написал много. Обычно на них изображены

молодые женщины за рукоделием — золотошвейки, вышивальщицы, пряхи.

Их лица похожи, в них ясно просматриваются черты

женского идеала художника — нежный овал, темные миндалевидные глаза,

приветливая улыбка, кокетливый взгляд.

Обаяние, привлекательность и поэтичность женских образов сохранятся и в

последующих его жанровых портретах,

в частности в картине «Женщина в окне (Казначейша)».

Женщина в окне (Казначейша) 1841г

В данном портрете сильно жанровое начало – стремление передать образ

в один из моментов бытия,основное содержание его – прославление

женской красоты в счастливую пору её расцвета. Картина написана,вероятно,

на сюжет поэмы М.Лермонтова “Тамбовская казначейша”

. И впрямь Авдотья Николавна

Была прелакомый кусок.

Идет, бывало, гордо, плавно –

Чуть тронет землю башмачок;

В Тамбове не запомнят люди

Такой высокой, полной груди:

Бела как сахар, так нежна,

Что жилка каждая видна.

Казалося, для нежной страсти

Она родилась. А глаза.

Ну, что такое бирюза?

Что небо? Впрочем я отчасти

Поклонник голубых очей

И не гожусь в число судей.

А этот носик! эти губки,

Два свежих розовых листка!

А перламутровые зубки,

А голос сладкий как мечта!

Она картавя говорила,

Нечисто Р произносила;

Но этот маленький порок

Кто извинить бы в ней не мог?

Любил трепать ее ланиты

Разнежась старый казначей.

Как жаль, что не было детей

У них.

М.Лермонтов

На

портрете молодая нарядная женщина,скучающая дома в отсутствие мужа

на службе,развлекается тем,что часами наблюдает из окна за тем,

что происходит на улице,а также в окне противоположного дома,

где поселился один из офицеров прибывшего в их город уланского полка.

Вдруг оживился круг дворянский;

Губернских дев нельзя узнать;

Пришло известье: полк уланский

В Тамбове будет зимовать.

Уланы, ах! такие хваты.

Полковник, верно, неженатый –

А уж бригадный генерал

Конечно даст блестящий бал.

В этих портретах воплотились представления художника о лучших качествах

женщины — приветливости, мягкости, домовитости.

Определенная идеализация этих образов объясняется не только эстетическими вкусами эпохи,

но и особенностью дарования художника,

воспринимавшего жизнь не критически, а поэтически, не обличавшего, а утверждавшего.

Карл Брюллов, отказываясь писать портреты москвичей,

говорил: “У вас есть собственный превосходный художник”-имея ввиду Василия Андреевича.

Мир Тропинина тих и спокоен, в нем нет страстей и

драматизма, но разлита глубокая, всеобъемлющая любовь к человеку.

Полотна этого живописца излучают ее своими теплыми красками, добрыми

улыбками, неторопливыми жестами и ясными взглядами персонажей. Его

творчество сыграло важную роль в развитии демократических тенденций

русского искусства XIX в. и особенно в формировании художественных

традиций Москвы.

Есть люди, которые и в несчастье не кажутся несчастливыми

(Тропинин был крепостным и только в 1823 году получил вольную,будучи уже широко известным художником),

потому что умеют терпеть, и в самых стеснительных обстоятельствах спокойны, потому что глубоко веруют,

потому что принцип – все образуется – для них не принцип, а сущность их характера.

Самому неудобству окружающего они умеют придать впечатление удобства, уюта,

какую-то необъяснимую притягательность.

Таким свелым человеком,которого все любили, был живописец Василий Андреевич Тропинин,

академик живописи, известный в Москве портретист.

Василий Тропинин — мастер русского портретного жанра: биография, творчество, лучшие картины художника

Василий Андреевич Тропинин (Vasily Andreevich Tropinin; родился 19 марта 1776 г. — умер 3 мая 1857 г.) был талантливым живописцем России XIX столетия, работал в жанре романтического и реалистического портрета. Картины Тропинина воплотили характерность социальных типажей своего времени. Художник стоял у начал особого течения в живописи, связанного с тщательным анализом народного характера.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C%C2%BB%2C%201846.jpg)

Биография Василия Андреевича Тропинина

Василий Тропинин был уроженцем Новгородской губернии. Он появился на свет 19 марта 1776 г. в крепостном семействе. Отцу будущего мастера граф Антон Миних за исправную службу даровал вольную. Жену и детей крестьянина он не освободил, а передал графу Ираклию Моркову как приданое за одну из дочерей. Так глава семьи был вынужден пойти служить новому барину домоправителем.

В 1798 г. Василия Тропинина послали в Санкт-Петербург осваивать кондитерское искусство, но родственник Моркова, заметив у мальчика талант к живописи, убедил отдать крепостного в Академию художеств в качестве вольнослушателя. Уроки молодой человек брал у Сергея Щукина, этот профессор направлял учеников на достоверное изображение жизни народа. Василий Тропинин неоднократно занимал призовые места в конкурсах. Его первое произведение «Мальчик, тоскующий об умершей своей птичке» в 1804 г. отметила сама Мария Федоровна, русская императрица.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%2C%20%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5%C2%BB%2C%201829.jpg)

Вскоре крепостной по приказу Моркова отправился в Подолье, в имение Кукавку. Там Василий Тропинин, помимо работы кондитера и лакея, стал трудиться усадебным живописцем. Он занимался росписью церкви, создавал портреты графской семьи, зарисовки на тему сельской жизни, изображал простых украинских крестьян. Живописец создает «Украинскую девушку с Подолья», «Пряху», «Мальчика с жалейкой». Также Василий копировал шедевры Рембрандта.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%C2%BB%2C%201800-%D0%B5.jpg)

В подольском имении молодой живописец встретил Анну Катину, вольную поселенку. Они повенчались в 1807 г., вскоре у пары родился мальчик Арсений. Супруга с сыном стали крепостными.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B%C2%BB%2C%201809.jpg)

В 1823 г. художник Тропинин все-таки обрел свободу. Это случилось в Москве, куда он перебрался за пару лет до этого. В том же году мастеру дали звание «назначенного академика», поскольку его холсты, в числе которых были «Нищий старик» и «Портрет гравера Егора Скотникова», удостоились высокой оценки. Также мастер рисует образы простых крестьянок, которые всегда являлись для него женским идеалом.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB%2C%201823.jpg)

В последующее двадцатилетие Василий Тропинин создавал портреты купцов и чиновников, писателей и актеров, собратьев-художников. Все они отличались глубиной образов. Одновременно мастер продолжает рисовать и крестьян. Поздние работы живописца стали более реалистичными, в народных портретах чувствуется глубокий анализ характеров.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%A2%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB%2C%201843.jpg)

В последние годы Василий Тропинин часто писал старых женщин. По мнению биографов, героиней произведений была его супруга.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%C2%BB%2C%201856.jpg)

3 мая 1857 г. живописец скончался. Его похоронили на московском Ваганьковском кладбище.

Самые известные картины Василия Андреевича Тропинина

Картины Василия Тропинина обрели всемирную известность. Среди лучших произведений можно отметить следующие:

- «Кружевница» (1823). Это шедевр жанрового портрета, когда модель изображается за каким-то занятием. Героиня очень женственна, а детально прописанные принадлежности для рукоделия передают ощущение уюта и покоя.

- «Портрет А. С. Пушкина» (1827). По словам современников, портрет имеет поразительное сходство с гениальным поэтом, но потрясает он еще и одухотворенностью, глубоким проникновением во внутренний мир героя.

- «Портрет К. П. Брюллова» (1836). Картина стала выражением теплых дружеских чувств, которые Василий Тропинин испытывал к своему коллеге Карлу Брюллову. Работа содержит черты европейского парадного портрета: изысканно одетый персонаж изображен в горделивой позе на фоне античного пейзажа.

- «Голова мальчика» (1818). Портрет сына Василия Тропинина — один из лучших образов ребенка в русской живописи. Мальчик пребывает в собственных мыслях и вместе с тем притягивает к себе внимание зрителей.

- «Гитарист» (1839). Гитаристов живописец рисовал не единожды. Здесь молодой человек изображен в непринужденной обстановке, в домашней одежде. Симпатию зрителя он вызывает мечтательным и нежным взглядом.

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%C2%BB%2C%201823.jpg)

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%2C%201827.png)

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%9A.%20%D0%9F.%20%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB%2C%201836.jpg)

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB%20(%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0)%2C%201818.jpg)

%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%C2%BB%2C%201839.jpg)

Хотя Василий Тропинин и родился крепостным, уникальный талант и стремление реализовать свои способности позволили ему с помощью искусства получить свободу, стать в итоге известным и обеспеченным живописцем. Узнаваемый почерк художника сделал его работы знаменитыми не только в России, но и во всем мире.

На портале Very Important Lot представлены уникальные образцы русской и зарубежной живописи. Здесь проводятся аукционы, на которых можно найти произведения великих художников прошлого. Также сайт дает возможность недорого купить картины у современных живописцев напрямую.

«Кружевница» Тропинина

Выходец из крепостных Тропинин хорошо знал, как непрост труд. И все же его мастерицы не выглядят уставшими.

Сюжет

Ежедневно, от зари и пока глаза не устанут, вынуждена девушка плести кружева. И нет этому ни конца, ни края. Редкая весть или радостное событие разнообразят жизнь кружевницы. Но мы уже предвидим ее незавидное будущее: слабое зрение, согбенная спина, измученные работой руки.

Работая над «Кружевницей», Тропинин размышлял о «Бедной Лизе» Карамзина. Идея художника заключалась в том, чтобы показать красоту, над которой не властны ни нормы, ни условности. Пусть и крепостная, но кружевница изящна и кокетлива, ее взгляд проницателен, а улыбка добра. Не знай мы о ее положении, приняли бы за дворянку.

«Кружевница» написана вскоре после получения Тропининым вольной. Полотно было одним из трех, которые живописец представил осенью 1823 года совету петербургской Академии художеств для соискания звания академика.

Критики восхищались этим портретом, который отвечал карамзинскому постулату, что и «крестьянки любить умеют». «И знатоки, и незнатоки приходят в восхищение при взгляде на сию картину, соединяющую поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит ясный, естественный. Сверх того в самом портрете обнаруживается душа красавицы и тот лукавый взгляд любопытства, который брошен ею на кого-то вошедшего в ту минуту», — писали, в частности, в журналах.

Контекст

Женские портреты Тропинина — веха в истории русской живописи. Мало кому удавалось с такой нежностью, вниманием и чуткостью показать красавиц. Одни из них заняты повседневными заботами, другие — выхвачены из суеты. Не было социальных различий между типажами, каждая девушка в первую очередь олицетворяет женственность, даже если одета она как простая крепостная.

На картине довольно подробно выписаны инструменты мастерицы, занятой «подушечным кружевом». Это коклюшки (катушка с ручкой, на которую наматывались нитки), иглы, валик (его называли «подушка» или «бубен») и подставка.

Судьба художника

Родившийся в семье крепостного, с детства Василий увлекался рисованием. Порой, забывшись, он писал ваксой портреты на стенах вместо того, чтобы этой ваксой чистить обувь господ. Отец Тропинина после получения вольной хлопотал о сыне и просил графа Ираклия Моркова отправить талантливого ребенка на учебу в Петербург. Но граф был иного мнения о перспективных профессиях — повелел Василию быть кондитером, ведь, по логике Моркова, печь торты и готовить варенья гораздо полезнее.

Тропинин не перечил, но с неколебимой верой продолжал заниматься живописью. В Петербурге он нашел учителя, стал вольнослушателем в Академии. Графу пришлось уступить и отправить Василия учиться живописи. В течение пяти лет он побывает во всех прославленных мастерских столицы, с восторгом будет пользоваться доступом к Эрмитажному собранию. Но счастливая пора прервется, когда Морков решит отправиться в свои новые украинские владения. Тропинин должен был участвовать в строительстве и росписи церкви. Кстати, в ней же он обвенчается со своей женой Анной Катиной. Вольная, выходя замуж за крепостного художника, она теряла свободу. Их супружество продолжалось 50 лет.

До 47 лет Василий Тропинин был в крепостном плену у графа Моркова. Знаменитый своим своеволием, граф в течение долгого времени не соглашался дать художнику вольную, несмотря на уговоры. В 1823 году Тропинин, уже будучи известным даже императорской семье как непревзойденный живописец, был все же освобожден.

Жена и сын получат вольную через 5 лет. Чтобы обеспечить финансовую независимость семье, Тропинин перерисует всю Москву. Горожанам нравились его «уютные» портреты: в халатах, домашней обстановке, без парадного мундира. Для собственного интереса он писал «незаметных» жителей города: стариков, мальчиков на побегушках, нищих. Предпочитающий обычно показывать улыбающиеся лица своих заказчиков, в серии жителей московских улиц Тропинин с серьезностью и уважением изображает непростую участь людей, у которых не остается сил на простые радости, а жизнь кажется беспросветной.

Скончался живописец в своем доме в Замоскворечье. Его наследие стало основой для развития реализма в работах последующих поколений художников.

Гжель. История промысла

Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он собственно и возник.

В районе Гжели, начиная с XVII века, широко велась добыча глины. Местная глина высоко ценилась и считалась одной из лучших. В 1663 году царем Алексеем Михайловичем был издан указ о добыче в гжельской волости глины для изготовления медицинских сосудов.

История промысла в Гжели начинается с XVIII века. Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень велик: посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. Всем этим Гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на изделия был велик.

Каждый мастер владел своей манерой росписи, и в изделии отображалось его представление об окружающем мире. На промысел также большое влияние оказывали вкусы покупателей. В середине XVIII века гончарное дело в России начинает бурно развиваться, но составить конкуренцию гжельским мастерам ни кому не удается.

Наивысшего исторического расцвета гжельский промысел достиг в конце XVIII века. В это время особого мастерства достигли умельцы, изготавливающие кувшины, кумганы и квасники. Мастер должен был обладать большим терпением и высокими навыками росписи, так как она делалась по еще не обожжённому изделию, которое было покрыто белой эмалью. Помимо посуды и глиняных игрушек в Гжели делали мелкую майоликовую пластику. Чаще всего это были сцены из повседневной жизни — солдаты, крестьянки, дамы и мужчины, занятые своими делами. Все было выполнено в простой и доходчивой, но очень выразительной форме.

Несколько десятилетий гжельские мастера также делали расписные печные и каминные изразцы. Историю промысла в Гжели можно проследить по сохранившимся образцам. Изделия гжельских мастеров представлены в крупнейших музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Предметы кухонной утвари – кувшины, кружки, квасники, большие тарелки, мастера расписывали цветами, птицами, деревьями и сооружениями архитектуры. В рисунках чувствуется отличное понимание их декоративного предназначения. Для росписи использовали синие, зеленые, желтые цвета в коричневых контурах. Посуда, сделанная и расписанная гжельскими мастерами, обязательно дополнялась фигурками животных или людей. Кувшины, кумганы, чайники становились частью сюжетной композиции. Ручка такого кувшина могла быть выполнена в форме ветки, а носик в форме головы птицы. Искать сходства каждого элемента подобной композиции с реальностью не было смысла, так как мастер воплощал в них свое видение мира.

В 1802 году возле села Минино нашли светлую глину, после чего в этом регионе началось производство полуфаянса. Из него делали кувшины и квасники. Однако эти изделия выглядели грубо и были недолговечны из-за хрупкости материала. Со второй половины двадцатых годов XIX века в гжельской росписи стали преобладать синие краски.

В начале XIX века в Бронницком уезде была найдена белая глина, пригодная для изготовления фарфора, после чего в селе Володино был построен первый фарфоровый завод. Основатель этого завода, Павел Куликов, познавал секреты производства фарфоровых изделий на заводе в деревне Перово. По свидетельствам, для того, чтобы сохранить технологию фарфора в тайне, производством Куликов занимался сам, прибегая к помощи двух гончаров и одного рабочего. С этого небольшого предприятия стало развиваться производство фарфора в Гжели.

В 1812 году уже работает двадцать пять заводов по выпуску фарфоровой посуды. Заводы Лаптевых и Иванова в деревне Кузяево пользуются особой популярностью. Многие мастера оставляли свое клеймо или подпись на изделиях, так до нас дошли фамилии мастеров Кокуна, Срослея, Гусятникова. Из фарфора на заводах производили игрушки в форме птиц и животных, а так же статуэтки со сценами русского быта. Изделия покрывались белой глазурью, на которую наносился рисунок. Мастера по росписи использовали синюю, жёлтую, лиловую и коричневую краску, а рисунки были в народном стиле. Цветы, листья, трава – основные мотивы гжельской росписи.

Со временем спрос на фарфор увеличивался, что способствовало росту производства. Тем временем производство традиционной гжельской майолики сокращалось. Постепенно фарфор и фаянс стали основой гжельского промысла. Наступает время экономического расцвета Гжели, ремесленные мастерские становятся небольшими заводами.

Расширяется и ассортимент производимой продукции. Теперь наряду с кувшинами, кумганами и блюдами стали выпускать чашки, молочники, чайники, масленки, чернильницы и подсвечники. Все изделия продолжают расписывать многоцветными рисунками. Гжельские мастера дополняют столовые наборы сюжетными скульптурами. Несмотря на конкуренцию со стороны крупных фарфоровых заводов, продукция Гжели была востребована за счет сохранения в ней народного характера искусства и трогательной наивности изображения сюжетов окружающей жизни.

Начиная со второй половины XIX века, гжельская роспись приобретает сдержанный характер, теперь для нее используется только синий кобальт. Синий рисунок на белом фоне, усиленный золотыми контурами – новый этап развития искусства Гжели. Конец XIX века становится периодом наивысшего расцвета в истории гжельского промысла. В это время совершенствуются технологические процессы изготовления фаянса и фарфора. С середины XIX века фарфоровое производство Гжели сосредотачивается в руках братьев Кузнецовых. С приходом советской власти заводы национализировали, и производство пришло в упадок. Восстановление гжельского промысла началось лишь с середины XX века.

%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%2C%201860.jpg)